北京增4例京外关联本土病例(北京本土确诊病例最新情况)

1. 北京新增4例京外关联本土病例,疫情防控形势严峻

1.1 最新确诊病例数据及时间线梳理

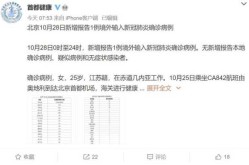

北京近日新增4例京外关联本土确诊病例,引发社会广泛关注。这些病例均与外地疫情存在关联,说明输入性风险依然存在。

这些新增病例中,有1例是此前无症状感染者转为确诊病例,反映出病毒传播的隐蔽性和复杂性。这也提醒公众要持续保持警惕,不能掉以轻心。

数据显示,北京在2022年多次出现与京外关联的本土病例,说明疫情反复的可能性较高,防控工作需要长期坚持。

(北京增4例京外关联本土病例(北京本土确诊病例最新情况))

(北京增4例京外关联本土病例(北京本土确诊病例最新情况))不同时间段的疫情数据表明,北京的疫情防控形势并非一成不变,而是随着外部输入和内部流动不断变化,需要动态调整策略。

从最新通报来看,北京市相关部门正在密切监测疫情发展,及时发布信息,确保公众能够掌握最新动态,做出合理应对。

1.2 疫情源头分析与京外关联情况

新增的4例本土病例均与京外地区存在关联,这说明当前疫情主要来源于外部输入,而非本地自发传播。

通过溯源调查发现,部分感染者近期曾前往疫情高发地区,或与来自这些地区的人员有过接触,进一步验证了疫情的外来性特征。

京外关联疫情的存在,意味着北京作为全国政治、文化中心,人流密集、流动性大,增加了疫情防控的难度。

部分病例的感染路径尚未完全明确,相关部门正在加快排查,力求尽快锁定所有潜在风险点。

专家指出,京外关联疫情的频繁出现,对北京的常态化防控提出了更高要求,必须加强对外地返京人员的健康监测和管理。

1.3 近期北京疫情发展态势回顾

从2022年初至今,北京经历了多轮疫情波动,其中不少都是由京外输入引发的,说明外部输入仍是主要风险源。

今年8月,北京接连发现7起京外关联疫情,显示出疫情输入的频率和范围都在扩大,防控压力不断上升。

每次疫情发生后,北京都会迅速采取措施,包括扩大核酸检测范围、加强重点区域管控等,有效遏制了疫情扩散。

尽管如此,疫情反复的现象仍时有发生,说明防控工作仍然面临较大挑战,需要全社会共同努力。

目前,北京的疫情防控体系已经相对成熟,但面对新的疫情形势,仍需不断优化和调整,确保防疫措施精准高效。

2. 北京本土确诊病例最新情况分析

2.1 新增病例的分布区域及感染路径

最新通报显示,北京新增的4例本土确诊病例分布在多个区域,说明疫情传播范围较广,防控压力随之增加。

从目前公布的信息来看,这些病例中有的来自昌平区,有的涉及延庆和通州,反映出不同区域都可能存在潜在风险点。

感染路径尚未完全明确,但部分感染者曾前往人员密集场所或与外地返京人员有过接触,这为后续排查提供了重要线索。

相关部门正在对每个病例的活动轨迹进行详细梳理,力求尽快锁定所有可能的接触者,防止二次传播。

分布区域的多样化提醒公众,无论身处哪个区域,都不能放松警惕,要持续关注防疫动态,做好个人防护。

2.2 感染者活动轨迹及接触人群排查

对于每一名新增的确诊病例,相关部门都会迅速启动流调工作,追踪其近期的活动轨迹,确保不遗漏任何潜在风险点。

活动轨迹包括但不限于日常通勤、购物、就餐等场景,每一个细节都可能成为传播链中的关键环节。

接触人群的排查是疫情防控的重要环节,一旦发现密切接触者,会立即采取隔离措施,避免疫情扩散。

部分病例的接触者数量较多,给排查工作带来一定难度,但也体现了北京在应对突发疫情时的快速反应能力。

公众应积极配合流调工作,如实提供个人信息,这是保障自身和他人健康的重要责任。

2.3 本地传播风险评估与防控措施

根据现有数据,北京本土病例的传播风险仍处于可控范围内,但不能掉以轻心,必须保持高度警觉。

疫情专家指出,虽然当前病例多为京外关联,但若防控不到位,仍有可能引发本地传播,形成新的疫情点。

为了降低本地传播风险,北京已加强重点区域的核酸检测频率,并对高风险人群实施动态监测。

部分社区和公共场所已启动临时管控措施,限制非必要人员流动,减少交叉感染的可能性。

市民应主动配合各项防控要求,如佩戴口罩、保持社交距离、及时接种疫苗等,共同筑牢防疫屏障。

3. 北京新增本土病例具体分布区域

3.1 各区疫情分布概况

北京新增的4例本土病例分布在多个区域,显示出疫情在不同行政区内均有涉及,给防控工作带来一定复杂性。

昌平区是此次疫情的重点区域之一,北七家镇宏福苑社区曾因疫情被列为中风险地区,反映出该区域人员密集、流动频繁的特点。

延庆区和通州区也出现了确诊病例,说明疫情已从中心区域向外围扩散,防控范围进一步扩大。

其他区域如丰台、朝阳等也存在一定的感染风险,相关部门正持续监测并评估各区域的疫情动态。

不同区域的疫情分布情况提醒市民,无论身处哪个行政区,都应保持警惕,关注官方发布的防疫信息。

3.2 重点区域防控措施升级

针对昌平区、延庆区等疫情较为集中的区域,北京已启动更为严格的防控措施,包括加强核酸检测频次和人员流动管控。

在部分小区和社区内,实施了临时封闭管理,限制非必要人员进出,降低病毒传播的可能性。

商场、超市、地铁等公共场所也加大了消杀力度,并要求进入人员佩戴口罩、出示健康码,确保防疫措施落实到位。

对于高风险人群,如近期有外地旅居史的居民,相关部门会进行重点排查和跟踪管理,防止疫情扩散。

这些升级措施有助于有效控制疫情蔓延,但也需要市民的理解与配合,共同维护公共安全。

3.3 社区管理与人员流动管控

北京各街道和社区正在加强日常管理,通过网格化方式对居民进行健康监测,确保及时发现潜在风险。

社区工作人员定期走访住户,了解居民健康状况,并提供必要的防疫指导和帮助。

为了减少人员流动,部分区域实行了分时段出行或预约制,避免聚集现象发生。

对于外来人员,社区会进行登记和健康检查,确保所有进入人员符合防疫要求。

这种精细化的社区管理方式提升了疫情防控的效率,也为居民提供了更安全的生活环境。

4. 北京疫情最新防控措施和政策解读

4.1 市政部门发布的最新防疫政策

北京市疫情防控领导小组近期发布了一系列新的防疫政策,旨在进一步加强疫情监测与防控力度。

新政策要求所有进入公共场所的人员必须佩戴口罩,并出示健康码和行程码,确保信息可追溯。

对于中高风险地区来京人员,实施更为严格的核酸检测和隔离管理,减少输入性风险。

各区根据实际情况调整防控措施,部分区域已启动常态化核酸检测机制,提升早发现能力。

这些政策的出台体现了政府对疫情防控的高度重视,也为市民提供了明确的行为指引。

4.2 重点场所和人群的防控要求

针对学校、医院、商场等人员密集场所,北京加强了日常防疫检查,要求严格落实通风、消毒和限流措施。

所有餐饮服务单位需严格执行员工健康监测制度,确保从业人员无感染风险。

公共交通工具如地铁、公交等,增加了清洁频次,并在车厢内设置专门的防疫提示标识。

对于快递、外卖等服务行业,要求从业人员定期进行核酸检测,并保持良好的个人卫生习惯。

这些针对性的防控措施有助于降低病毒在特定场景下的传播概率,保障公众健康安全。

4.3 公众日常防护指南与建议

北京市疾控中心提醒市民,日常生活中应继续保持戴口罩、勤洗手、保持社交距离的良好习惯。

尽量避免前往人流量大的场所,尤其是封闭空间,减少不必要的聚集活动。

如出现发热、咳嗽等症状,应及时就医并主动报备行程,配合相关部门做好流调工作。

家庭内部应定期进行通风和清洁,特别是厨房、卫生间等高频接触区域。

通过官方渠道获取最新防疫信息,不信谣、不传谣,共同维护社会秩序和公共安全。

5. 京外关联疫情对北京的影响分析

5.1 京外疫情输入风险与防控压力

北京作为全国政治、文化中心,人口流动频繁,京外关联疫情的输入风险始终存在。

近期多起新增本土病例均与京外地区有明确关联,说明疫情传播路径复杂,防控难度加大。

随着各地疫情波动,北京面临更大的输入性风险,尤其是来自疫情中高风险地区的人员流动。

市政部门不断强化入境和跨省流动人员的健康管理,但实际执行中仍需持续优化流程。

防控压力不仅体现在医疗机构,也影响到社会运行,如交通、商业、教育等领域的防疫措施逐步升级。

5.2 跨区域流动人员健康管理措施

北京对跨区域流动人员实施分级管理,根据出发地疫情风险采取不同的核酸检测和隔离政策。

对于中高风险地区来京人员,要求进行集中隔离或居家观察,并定期进行核酸检测。

低风险地区来京人员则需提供48小时内核酸检测阴性证明,并在抵达后进行一次落地检测。

大型交通枢纽如火车站、机场等地加强了体温监测和健康码查验,确保信息可追溯。

这些措施虽增加了出行成本,但也有效降低了疫情通过人员流动扩散的可能性。

5.3 北京与其他地区的联防联控机制

北京与周边省市建立信息共享机制,及时通报疫情动态,协同开展流调和溯源工作。

在重大节假日期间,北京与河北、天津等邻近地区联合制定防疫方案,防止疫情跨区域传播。

各地通过数据互通、人员协作等方式提升应急响应效率,形成区域联动的防控网络。

联防联控机制的完善,有助于快速识别和阻断潜在传播链,降低疫情扩散速度。

这种合作模式为未来应对突发疫情提供了重要参考,也为全国疫情防控体系提供了示范。

6. 北京近期疫情动态与社会反响

6.1 公众对疫情的关注与情绪变化

北京新增本土病例的消息一出,迅速引发市民关注,社交媒体上关于疫情的讨论热度持续攀升。

部分市民表现出担忧情绪,尤其在涉及学校、社区等人员密集场所时,焦虑感明显增强。

疫情信息的透明度和及时性成为公众关注的重点,人们更希望获得权威、准确的官方通报。

市民对防疫政策的理解和配合程度直接影响社会情绪,部分人因政策调整产生困惑或不满。

公众情绪的变化反映出疫情防控不仅是公共卫生问题,也关系到社会心理稳定与信任建设。

6.2 医疗资源调配与应急响应情况

面对新增病例,北京市各医院迅速启动应急机制,加强发热门诊和核酸检测能力。

医疗资源向重点区域倾斜,确保感染者能够第一时间得到救治,避免医疗系统超负荷运转。

医务人员在高强度工作下依然坚守岗位,展现了极高的职业素养和责任感。

政府协调多方力量,保障药品、防护物资和医疗设备的供应,确保防疫一线需求得到满足。

应急响应机制的高效运作,为控制疫情蔓延提供了坚实保障,也为后续防控积累了宝贵经验。

6.3 社区、企业及学校应对措施

社区层面加强了对居民的健康监测,通过网格化管理落实每日体温登记和行程排查。

一些小区开始实施封闭式管理,限制非必要出入,减少人员流动带来的潜在风险。

企业积极响应防疫要求,安排员工居家办公或错峰上下班,降低聚集性感染可能性。

学校严格执行晨午检制度,对师生进行健康监测,并适时调整教学安排以确保安全。

各类机构在防疫工作中展现出高度责任感,共同构建起多层次、立体化的防控网络。

7. 展望未来:北京疫情防控的挑战与对策

7.1 疫情防控长效机制建设

北京在应对多起京外关联本土病例的过程中,暴露出部分环节存在响应滞后、信息传递不畅等问题。

建立更加完善的疫情监测和预警系统,是提升城市防疫能力的关键一步。

需要整合医疗、交通、公安等多部门资源,形成统一指挥、快速反应的应急管理体系。

强化基层社区的防疫能力,推动网格化管理常态化,确保防控措施落实到每一个角落。

通过制度建设和技术升级,打造适应复杂疫情形势的长效防控机制,为未来可能出现的新挑战做好准备。

7.2 科技手段在疫情监测中的应用

大数据和人工智能技术正在成为疫情防控的重要工具,助力精准识别高风险人群。

城市数字化平台可以实时追踪人员流动轨迹,提高疫情溯源效率和防控精准度。

智能体温检测设备、健康码系统等科技手段已在多个场景中广泛应用,提升了防控工作的科学性。

推动“智慧防疫”体系建设,将信息技术深度融入日常防控流程,是未来发展的必然趋势。

加强数据安全和隐私保护,确保科技手段在服务防疫的同时,不侵犯个人合法权益。

7.3 未来防控策略与公众健康教育方向

未来防控策略需要更加注重预防为主,强化早期发现和干预能力。

通过多样化渠道普及防疫知识,提高公众自我防护意识和科学应对能力。

健康教育应结合不同人群需求,制定有针对性的宣传方案,增强传播效果。

鼓励市民积极参与防疫工作,形成全社会共同维护公共卫生安全的良好氛围。

在持续优化防控政策的同时,也要关注心理健康和社会稳定,构建更加和谐的城市环境。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!