村民袭警被击毙 舆论反应说明什么(村民哄抢被击毙)

1. 村民袭警被击毙事件引发广泛关注

1.1 事件背景与基本经过

这起村民袭警被击毙的事件,发生在某地农村地区。据初步了解,一名村民因与他人发生冲突,情绪激动下试图攻击正在执行任务的警察。警方在多次警告无效后,采取了强制措施,最终导致该村民被击毙。事件发生后,迅速在网络上传播,引发了广泛讨论。

1.2 事件引发的初步舆论反应

事件曝光后,网络上迅速出现大量声音。一部分人对执法行为表示质疑,认为警方可能存在过度使用武力的情况。另一部分人则对村民的行为表示同情,认为其可能有苦衷。整体来看,舆论呈现出明显的两极分化,反映出公众对执法行为的高度关注和复杂态度。

2. 舆论中的批判性预设与执法反思

2.1 部分舆论对执法行为的质疑

网络上一些声音直接指向警方,认为执法过程中可能存在不当行为。这种质疑并非完全基于事实,而是建立在一种先入为主的判断上。很多人倾向于认为警察一定有错,甚至不自觉地将事件归咎于执法者,而非从整体情境出发分析问题。

2.2 对“嫌疑人苦衷”的普遍同情倾向

舆论中有一种现象,就是一旦有人被警方处理,就容易引发对其“苦衷”的猜测。哪怕没有明确证据,也会有人出来为嫌疑人辩护,称其可能遭遇了不公待遇,或者生活所迫才做出过激行为。这种情绪化的同情,往往掩盖了事件本身的复杂性。

2.3 执法者是否滥用职权的争议

在舆论场中,关于执法者是否滥用职权的讨论层出不穷。部分人认为警方在面对冲突时反应过于激烈,而另一些人则认为警察是在依法履职。这种争议反映出公众对执法尺度和法律边界的高度关注,也暴露了信息不对称带来的误解。

3. 公众对公职人员负面信息的关注

3.1 网络舆论对警察形象的影响

在互联网时代,公众对警察的评价往往受到网络舆论的强烈影响。一旦有涉及警察的事件发生,尤其是负面新闻,很容易引发大规模讨论。这种关注虽然体现了公众对执法行为的监督意识,但也可能让警察形象陷入被动,甚至被误解。

3.2 对执法失误的过度放大与批评

在某些情况下,公众对执法过程中出现的微小失误或争议点会进行过度放大。哪怕只是程序上的瑕疵,也可能被无限放大为“滥用职权”或“执法不公”。这种现象不仅影响了警察的职业尊严,也让公众对执法过程产生不必要的质疑。

3.3 媒体在事件传播中的角色分析

媒体在事件传播中扮演着重要角色。一些报道倾向于选择性呈现信息,或者以情绪化语言引导公众情绪。这可能导致公众对事件的理解片面化,进而加剧对公职人员的负面印象。媒体的客观性和中立性,在关键时刻显得尤为重要。

4. 对嫌疑人的同情与“洗白”现象

4.1 犯罪行为中的人性化解读

在面对涉及嫌疑人事件时,部分人会不自觉地寻找其身上的“人性光辉”。哪怕这个人已经触犯法律,只要他表现出一点点善意或软弱,就会被迅速放大。这种心理倾向让一些本应受到谴责的行为被重新包装,甚至成为舆论中的“受害者”。

4.2 个体行为与群体情绪的交织

当一个人的行为被置于群体情绪中时,容易被赋予更多情感色彩。围观者的情绪往往会影响对事件的判断,导致原本清晰的是非界限变得模糊。这种情绪化的反应,使得公众更倾向于为嫌疑人辩护,而不是冷静分析其行为后果。

4.3 社会对“恶人有善”的心理期待

社会普遍有一种心理期待,即即使是犯了错的人,也应该有被理解的空间。这种心态源于人们对“善恶分明”的理想化追求,但也可能让真正的问题被掩盖。人们希望看到的是一个复杂的、有人情味的故事,而不是简单的黑白对立。

5. 地域形象与公众情绪的关联

5.1 事件对地方社会形象的冲击

当一起涉及村民袭警的事件被广泛传播后,地方社会形象往往会受到直接影响。人们在关注事件本身的同时,也会不自觉地将事件与当地人的行为联系起来。这种关联让原本属于个别案例的问题,被放大为整个地区的标签化印象。

5.2 网络舆论对地域标签的强化

网络平台上的信息传播速度极快,一条带有地域色彩的评论或视频,可能迅速引发连锁反应。一些网民会借此机会强化对某个地区的刻板印象,甚至将事件中的负面行为归咎于整个群体。这种舆论趋势不仅影响了外界对地方的认知,也加剧了本地居民的心理压力。

5.3 民众对“丢脸”情绪的表达

面对事件中出现的哄抢等非理性行为,许多本地居民会产生强烈的“丢脸”情绪。他们担心自己的家乡因为这一事件被贴上负面标签,甚至影响到未来的经济发展和人际关系。这种情绪往往通过社交媒体表达出来,形成一种集体性的焦虑和不满。

6. 舆论呼吁与公安机关应对策略

6.1 网民对哄抢者的愤怒与谴责

事件发生后,许多网民第一时间表达了对哄抢行为的强烈不满。他们认为,无论事件起因如何,哄抢本身就是一种违法行为,不仅破坏了公共秩序,也损害了社会的道德底线。这种情绪在社交媒体上迅速发酵,形成了对哄抢者的集体声讨。

6.2 对法律公正执行的强烈期待

公众普遍希望看到法律能够公平、公正地执行,不因身份或背景而有所偏颇。尤其是在涉及公职人员与普通民众之间的冲突时,舆论更倾向于要求透明和公开的处理过程。这种期待不仅是对执法行为的监督,也是对法治精神的维护。

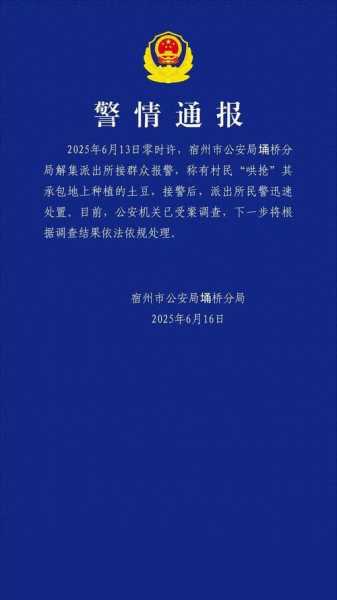

6.3 公安机关在舆情中的主动发声与责任担当

面对复杂的舆论环境,公安机关需要展现出积极的态度。通过及时发布权威信息,澄清事实真相,回应公众关切,可以有效缓解误解和焦虑。同时,对于自身存在的问题,也应敢于承认并加以改进,展现负责任的形象。这样的做法不仅有助于维护执法权威,也能增强公众对警方的信任感。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!