2025新病毒上吐下泻,新爆发的一种上吐下泻的病毒

2025新病毒上吐下泻引发全球关注

1.1 新病毒的发现与命名背景

2025年,一种新型病毒在全球范围内迅速传播,引发了广泛的关注。这种病毒主要表现为剧烈的呕吐和腹泻症状,因此被命名为“2025新病毒上吐下泻”。

这种病毒的出现并非偶然,而是随着全球人口流动加剧、环境变化以及病毒变异加速等因素共同作用的结果。公共卫生专家在多个地区陆续发现了类似病例,最终确认为一种新的病原体。

命名过程中,科学家结合了病毒特性、爆发时间以及症状表现,确保名称既能准确描述病毒特征,又能引起公众重视。这一命名也便于媒体传播和公众理解。

(2025新病毒上吐下泻,新爆发的一种上吐下泻的病毒)

(2025新病毒上吐下泻,新爆发的一种上吐下泻的病毒)随着疫情的发展,这个名称逐渐成为全球关注的焦点,成为新闻报道、医学研究和公共健康讨论的重要关键词。

1.2 病毒的科学分类与特性

科学界对“2025新病毒上吐下泻”进行了详细分析,确认其属于杯状病毒科,与诺如病毒有密切关联。这类病毒通常以引起急性胃肠炎为主。

该病毒具有极强的传染性,能够在短时间内感染大量人群。尤其在封闭或半封闭环境中,病毒更容易大规模传播。

病毒的结构稳定,能够在物体表面存活较长时间,增加了通过接触传播的风险。这也使得防控工作面临更大挑战。

目前,科学家正在研究该病毒的基因序列,试图找到其变异规律,以便开发更有效的检测手段和疫苗。

1.3 全球疫情爆发的初步情况

自2025年初以来,多个国家相继报告了与“2025新病毒上吐下泻”相关的病例。最初集中在北美和欧洲部分地区,随后迅速扩散至亚洲、南美等地区。

疫情爆发初期,许多医疗机构未能及时识别该病毒,导致部分患者误诊或延误治疗。随着实验室检测技术的提升,越来越多的病例被确诊。

公共卫生部门开始加强监测,并发布预警信息,提醒民众注意个人卫生和防护措施。一些国家甚至采取了临时性的隔离措施,防止疫情进一步扩大。

全球范围内的媒体报道不断更新,使公众对该病毒的认知逐步加深。与此同时,科研机构也在加快研究进度,争取早日找到应对方案。

2025新病毒的主要症状及影响人群

2.1 常见症状:呕吐、腹泻与腹痛

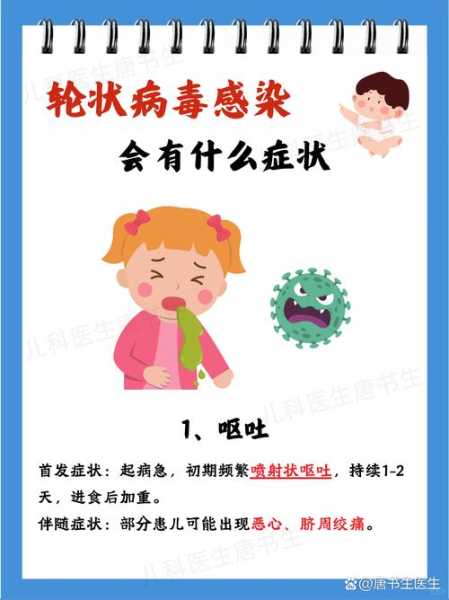

感染“2025新病毒上吐下泻”的人通常会在短时间内出现明显的消化道症状,包括剧烈的呕吐和频繁的腹泻。

腹部疼痛是另一个常见表现,患者常感到腹部绞痛或不适,严重时会影响日常活动。

这些症状往往在感染后12至48小时内迅速发作,持续时间一般为1至3天,但个别情况可能更长。

症状的突然性和强烈程度让许多患者难以忍受,甚至需要立即就医,尤其是对于儿童和老年人而言。

2.2 易感人群分析:儿童、老人与免疫力低下者

儿童是“2025新病毒上吐下泻”最容易受影响的人群之一。他们的免疫系统尚未完全发育,对病毒的抵抗力较弱。

老年人由于身体机能下降,更容易因病毒感染引发严重后果,尤其是脱水和电解质紊乱等问题。

免疫力较低的人群,如慢性病患者、接受化疗的病人或长期服用免疫抑制剂的人,也面临更高的感染风险。

这些群体一旦感染,恢复速度较慢,且容易发展成更严重的健康问题,因此需要特别关注和保护。

2.3 并发症风险与公共卫生威胁

除了常见的呕吐和腹泻外,感染该病毒还可能导致脱水、电解质失衡等并发症,严重时甚至危及生命。

对于儿童和老年人来说,脱水是最危险的并发症之一,可能引发肾功能衰竭或其他器官损伤。

在大规模爆发的情况下,医疗机构可能会面临巨大压力,导致医疗资源紧张,影响其他患者的救治。

这种病毒的高传染性使其成为公共卫生领域的重大挑战,必须通过有效防控措施来减少传播和危害。

2025新病毒的传播途径与高危环境

3.1 病毒的传播方式:食物、水与人际接触

“2025新病毒上吐下泻”主要通过受污染的食物和水进行传播,这是最常见也是最隐蔽的感染途径。

叶类蔬菜、新鲜水果以及贝类等食品在处理或储存过程中如果受到病毒污染,就可能成为传播媒介。

人与人之间的直接接触也是重要传播方式,尤其是在家庭、学校或医疗机构中,感染者接触过的物品或表面可能成为传染源。

病毒在环境中存活时间较长,尤其在潮湿环境下,更容易通过手部接触传播到其他人的口腔或鼻腔。

3.2 高风险场所:学校、医院、邮轮与养老院

学校是“2025新病毒上吐下泻”最容易爆发的地方之一,学生密集、卫生条件参差不齐,增加了交叉感染的可能性。

医院内患者和医护人员频繁接触,一旦有人感染,很容易在病区内部扩散,影响更多人健康。

邮轮这类封闭空间,人员密集且通风较差,是病毒快速传播的温床,历史上多次出现类似疫情。

养老院中的老人免疫力较弱,加上集体生活模式,使得病毒在这里更易蔓延,造成严重后果。

3.3 暴发案例分析:美国冬季疫情数据

2024至2025年冬季,美国多地报告了大量“2025新病毒上吐下泻”的病例,成为近年来最严重的胃肠炎爆发季。

在2025年1月最后一周,美国单周报告的诺如病毒相关疫情超过189起,创下自2012年以来的最高纪录。

这些疫情集中在学校的食堂、医院的病房以及养老机构的公共区域,显示出病毒在特定环境中的高度聚集性。

数据表明,这种病毒不仅传播速度快,而且在寒冷季节更容易大规模暴发,给公共卫生系统带来巨大压力。

2025新病毒的变异特征与防控挑战

4.1 GII.17株的出现及其传播力

2025年“新病毒上吐下泻”中,GII.17株成为主要流行毒株,这种变异株在基因序列上与传统诺如病毒存在明显差异。

GII.17株具备更强的环境适应能力,能在物体表面存活更长时间,使得病毒传播更加隐蔽和难以控制。

这种病毒株的传染性比以往更高,尤其在密闭空间中,感染者一次接触就可能引发多人感染。

公共卫生专家指出,GII.17株的快速扩散对现有疫苗和免疫系统构成新的挑战,需要更高效的防控手段。

4.2 免疫力下降带来的防控难题

多数人对GII.17株缺乏免疫力,尤其是之前未接触过类似病毒的人群,更容易被感染。

随着全球人口流动增加,不同地区人群之间的免疫屏障逐渐削弱,导致病毒更容易跨区域传播。

儿童、老人以及慢性病患者等易感群体,由于自身免疫力较低,感染后症状更严重,恢复时间也更长。

免疫力不足不仅影响个体健康,还给医疗机构带来更大压力,尤其是在疫情高峰期,医疗资源容易出现短缺。

4.3 公共卫生机构应对策略调整

各国公共卫生部门开始加强病毒监测力度,通过实时数据追踪疫情变化,提高预警效率。

快速检测技术成为防控关键,实验室需配备更先进的设备,以便在最短时间内确认感染源。

针对高风险场所,如学校、医院和养老院,制定更为严格的隔离和消毒措施,防止病毒进一步扩散。

政府与社区合作,推动公众教育,提升个人防护意识,形成全社会共同参与的防疫氛围。

如何预防2025新病毒引起的上吐下泻

5.1 个人卫生习惯的重要性:勤洗手与饮食安全

勤洗手是阻断病毒传播最直接有效的方式,尤其在饭前便后、接触公共物品后,要用肥皂和流动水彻底清洁双手。

食物是病毒传播的重要途径,生食或未煮熟的食物可能携带病毒,尤其是贝类、水果和蔬菜,要确保充分清洗和加热处理。

避免食用来源不明的食物,选择正规渠道购买食材,减少感染风险。

在公共场所使用一次性纸巾或消毒湿巾,避免用手直接触碰眼睛、鼻子和嘴巴,降低病毒进入体内的机会。

5.2 家庭与社区层面的防护措施

家庭成员中如有感染者,应尽量单独使用餐具、毛巾等个人用品,避免交叉感染。

家中保持良好通风,定期开窗换气,减少病毒在密闭空间中的滞留时间。

对于有老人或儿童的家庭,更要注意日常清洁和消毒,特别是门把手、桌面、玩具等高频接触区域。

社区可以组织健康宣传活动,提高居民对病毒的认识,鼓励大家共同维护环境卫生。

5.3 公共场所消毒与隔离措施建议

学校、医院、养老院等人员密集场所,应加强日常清洁和消毒工作,特别是卫生间、电梯按钮等易污染区域。

对疑似感染者采取隔离措施,避免其与其他人群接触,防止病毒进一步扩散。

使用含氯消毒剂对受污染表面进行彻底清洁,确保病毒无法存活。

在高发季节,公共场所可设置体温检测点,及时发现异常情况并做出应对。

应对2025新病毒的未来展望与建议

6.1 加强病毒监测与快速检测技术

病毒监测体系需要全面升级,利用大数据和人工智能技术实时追踪疫情动态,提升预警能力。

快速检测技术是防控关键,推广便携式、高灵敏度的检测设备,让民众能第一时间了解自身健康状况。

建立全球共享的病毒基因数据库,有助于科学家更快识别变异株,制定针对性防控措施。

政府与科研机构应加大投入,推动新型检测方法的研发与普及,为公共卫生系统提供有力支撑。

6.2 提升公众健康意识与应急响应能力

公众健康意识是抵御病毒的第一道防线,通过媒体、社交平台和社区教育,普及病毒知识和防护技巧。

家庭和学校应定期开展健康培训,帮助孩子和成人掌握基本的卫生习惯和应急处理方法。

制定完善的应急预案,包括物资储备、医疗资源调配和人员培训,确保在突发情况下能迅速响应。

鼓励民众参与疫情防控,如主动报告症状、配合隔离措施,形成全民参与的防疫氛围。

6.3 国际合作在疫情防控中的作用

病毒无国界,全球疫情形势紧密相连,加强国际合作是有效控制疫情的关键。

各国应建立信息共享机制,及时通报疫情数据、病毒变异情况和防控经验,避免信息滞后导致风险扩大。

联合国、世卫组织等国际机构应发挥桥梁作用,协调各国资源,支持发展中国家提升防疫能力。

推动跨国疫苗研发与分配,确保全球范围内公平获得防护资源,共同应对病毒挑战。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!