2019年疫情是什么时候开始的呢,19年几月份疫情开始的

疫情起源与初期发展

1.1 2019年疫情开始时间的确认

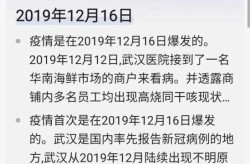

2019年12月初,是新冠疫情正式拉开序幕的时间节点。这一阶段,病毒尚未被广泛认知,但已开始在人群中传播。

根据官方记录,2019年12月8日,武汉市首次报告了不明原因的肺炎病例,标志着疫情的初步显现。

此时,全球范围内还未意识到这场疫情将带来怎样的影响,人们仍处于对未知疾病的警惕状态。

(2019年疫情是什么时候开始的呢,19年几月份疫情开始的)

(2019年疫情是什么时候开始的呢,19年几月份疫情开始的)随着病例数量的增加,相关机构开始关注并展开调查,为后续的疫情应对打下基础。

这一时间点成为研究疫情起点的重要依据,也为后续的防控和科研提供了参考方向。

1.2 武汉首次报告不明原因肺炎的背景与细节

2019年底,武汉作为中国中部的重要城市,人口密集、交通便利,成为疫情初期爆发的热点区域。

当地医疗机构在短时间内接收到大量类似症状的患者,这些病人表现出发热、咳嗽等典型呼吸道感染症状。

初期,由于症状与普通流感相似,医护人员并未立即察觉到这是新型病毒引发的疾病。

随着病例数量持续上升,相关部门开始介入调查,试图找出病因并采取控制措施。

这一事件不仅引发了国内的关注,也逐渐引起了国际社会的注意,为后续的全球性应对埋下伏笔。

1.3 新冠病毒的发现与命名过程

在对不明原因肺炎的深入研究中,科学家逐步确认了病原体的存在,并将其识别为一种新的冠状病毒。

2020年1月7日,中国疾控中心成功分离出新冠病毒,为后续的研究和疫苗开发提供了关键数据。

国际病毒分类委员会随后将这种病毒命名为“SARS-CoV-2”,以区别于此前的SARS病毒。

病毒的命名不仅是科学上的重要步骤,也帮助公众更清晰地了解疫情的性质和传播方式。

这一过程体现了全球科学界合作的重要性,也为后续的防控策略奠定了理论基础。

疫情的全球扩散与防控措施

2.1 2020年初疫情成为全球大流行病的关键节点

2020年1月,新冠疫情从武汉迅速蔓延至中国其他地区,成为全国性的公共卫生事件。

随着春节返乡潮的来临,病毒通过人员流动扩散到更多城市,甚至跨出国门,引发国际关注。

世界卫生组织在2020年1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,标志着疫情进入全球性阶段。

各国开始采取紧急应对措施,包括限制旅行、加强边境管控和启动国内防疫机制。

这一时间节点不仅改变了全球公共卫生格局,也对各国的政治、经济和社会运行方式产生了深远影响。

2.2 不同国家和地区采取的防控策略分析

中国在疫情初期实施了严格的封城和隔离措施,以控制病毒传播速度,为全球争取了宝贵时间。

欧洲多国在疫情爆发后迅速进入封锁状态,关闭非必要场所,限制人员流动,以降低感染率。

美国在疫情初期反应较为缓慢,随后逐步推行居家令、疫苗接种计划和社交距离政策。

一些国家采取了更为灵活的策略,如新加坡和韩国,通过大规模检测和追踪密切接触者来控制疫情。

各国的防控措施因国情不同而有所差异,但核心目标都是减缓病毒传播,保护医疗系统不被压垮。

2.3 疫情对社会、经济和医疗体系的影响

疫情导致全球范围内的经济活动大幅放缓,企业停工、市场震荡,失业率上升,给全球经济带来巨大冲击。

教育系统被迫转向线上教学,学生的学习方式和教师的教学方法都发生了深刻变化。

医疗系统面临前所未有的压力,医院资源紧张,医护人员超负荷工作,医疗设备和防护物资短缺问题突出。

社会层面,人们的生活方式发生转变,远程办公、线上购物、社交隔离成为新常态。

疫情暴露了各国在公共卫生、应急响应和国际合作方面的不足,也为未来的改革提供了重要参考。

疫情结束与后续调整

3.1 疫情结束时间的官方宣布与依据

2023年1月8日,中国政府正式宣布解除对新冠病毒感染的甲类传染病防控措施,这一决定标志着新冠疫情在中国的阶段性结束。

此次调整基于病毒变异趋势、疫苗接种覆盖率以及医疗资源储备情况等多方面因素综合评估后作出。

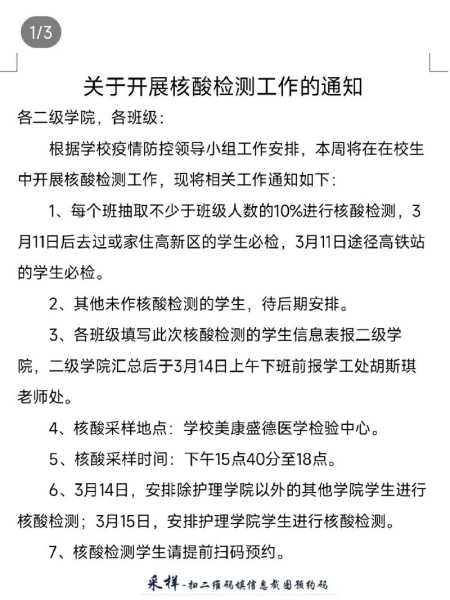

国家卫健委和国务院相关部门联合发布通告,明确表示当前疫情防控已进入常态化阶段,不再采取大规模封控和全员核酸检测等高强度措施。

这一时间节点不仅反映了国内疫情形势的稳定,也表明社会运行逐步回归正轨。

官方发布的政策调整为公众提供了清晰的指引,让民众能够更好地适应新的生活节奏。

3.2 国务院解除甲类传染病防控措施的意义

解除甲类传染病管理是疫情防控策略的重大转变,体现了政府对疫情发展趋势的科学判断。

这项调整释放了经济和社会活力,企业复工复产加快,市场信心逐步恢复。

对于个人而言,出行、聚会、旅游等活动的限制大幅减少,人们的生活方式开始回归正常。

政策调整也推动了公共卫生体系的优化,强调精准防控和分级诊疗机制的完善。

这一举措为未来应对类似突发公共卫生事件积累了宝贵经验,也为全球抗疫合作提供了参考。

3.3 疫情后的社会适应与未来展望

疫情结束后,社会各界开始积极调整节奏,适应新的生活方式和工作模式。

企业和机构逐步恢复线下运营,员工返岗率上升,商业活动逐渐回暖。

公众对健康防护意识依然保持,但更多人开始关注心理健康、生活质量与长期健康管理。

教育、医疗、交通等公共服务领域也在不断优化,以满足后疫情时代的需求。

展望未来,如何在保障安全的同时促进经济发展,将成为社会各界共同思考的问题。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!