福建省累计报告本土确诊418例(31省市新增本土病例最新消息)

1. 福建省本土确诊病例最新数据发布

1.1 福建省累计报告本土确诊418例

福建省自9月10日以来,累计报告本土确诊病例达到418例。这一数字反映了当前福建省在疫情防控方面的整体情况。从数据来看,所有病例均处于住院治疗阶段,没有出现死亡病例,说明医疗系统在应对疫情方面表现出较强的控制力和救治能力。这一成果离不开政府、医疗机构以及社会各界的共同努力。

1.2 当前住院病例与死亡情况分析

目前福建省所有本土确诊病例均在医院接受治疗,住院人数与确诊人数保持一致,没有出现病例流失或遗漏的情况。同时,截至目前,福建省尚未出现本土病例死亡的记录,这表明疫情对公众健康的影响仍处于可控范围内。这一结果也为民众提供了更多信心,有助于缓解社会焦虑情绪。

1.3 无症状感染者现状及隔离情况

除了确诊病例外,福建省还存在一定数量的无症状感染者。根据最新通报,目前有3例无症状感染者正在接受集中隔离医学观察。这些人员虽然未表现出明显症状,但仍然具备传播风险,因此需要严格按照防疫规定进行管理。这一措施有助于进一步降低疫情扩散的可能性,保障公众安全。

2. 福建省新增本土病例统计分析

2.1 9月21日新增确诊病例分布情况

9月21日0~24时,福建省报告新增本土确诊病例13例。这些病例分布在厦门市和莆田市,其中厦门市占11例,莆田市占2例。这一数据反映出福建省在疫情防控中的重点区域仍然集中在厦门和莆田两地。从分布来看,厦门市的病例数量明显高于其他地区,说明该区域可能存在一定的传播风险。

2.2 厦门市与莆田市病例数据对比

厦门市和莆田市是福建省疫情较为集中的两个城市。从9月21日的数据看,厦门市新增病例11例,而莆田市仅新增2例。这表明厦门市的疫情形势相对更为严峻,可能需要采取更严格的防控措施。同时,莆田市的病例数较少,说明当地的防疫工作取得了一定成效,但仍需保持警惕,防止疫情反弹。

2.3 新增病例对疫情防控的影响评估

新增病例的出现意味着疫情防控工作仍面临一定压力。虽然福建省整体疫情可控,但局部地区的病例增长提示需要持续关注重点区域的动态变化。相关部门应加强监测和排查,及时发现潜在风险点,确保疫情防控措施落实到位。此外,公众也应积极配合防疫政策,共同维护社会安全。

3. 31省市新增本土病例总体情况

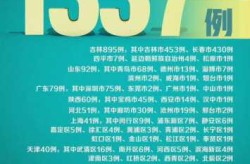

3.1 全国范围内新增病例数据汇总

截至最新统计,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者743例。其中,境外输入65例,本土感染达到678例。这一数据反映出当前国内疫情依然存在局部波动,尤其是在一些重点地区,防控压力仍然较大。福建省作为其中一个省份,其新增病例数虽然相对稳定,但整体形势仍需密切关注。

3.2 重点地区疫情发展态势分析

在新增本土病例中,甘肃以314例位居首位,广西、安徽、河南等地也分别有超过70例的新增病例。这些地区的疫情发展态势较为严峻,可能与人口流动、聚集性活动等因素有关。福建虽未进入前列,但作为沿海省份,其疫情防控工作同样不容松懈。尤其是厦门、莆田等城市,作为人流密集区域,仍是防控的重点对象。

3.3 各省份防控措施的差异性比较

不同省份根据自身疫情情况,采取了差异化的防控措施。例如,甘肃、广西等地加强了重点区域的核酸检测频率,而福建则注重对重点人群的健康管理。这种因地制宜的策略有助于更精准地应对疫情变化。同时,各省份之间的信息共享和协同防控机制也在逐步完善,为全国范围内的疫情控制提供了有力支撑。

4. 福建省疫情发展趋势研判

4.1 近期病例增长趋势分析

福建省自9月10日以来,累计报告本土确诊病例418例,这一数字在短时间内迅速攀升,显示出疫情在局部区域的扩散速度。尽管目前住院病例全部为本土感染,且无死亡病例,但病例数量的持续增加仍需引起高度重视。从数据来看,福建省的疫情发展呈现出阶段性波动特征,尤其是在厦门、莆田等城市,病例数的增长更为明显。

4.2 疫情传播路径与风险区域识别

通过对近期病例的追踪和分析,可以发现福建省的疫情传播路径主要集中在人口密集的城市区域,尤其是交通枢纽和商业中心。厦门市和莆田市成为疫情传播的重点区域,这与当地的人流密度、人员流动频率密切相关。此外,部分病例存在家庭聚集性感染的情况,提示社区防控工作仍需进一步加强。识别这些高风险区域有助于精准施策,提升防控效率。

4.3 防控策略的有效性评估

福建省在疫情防控方面采取了一系列措施,包括加强重点人群的健康管理、扩大核酸检测范围以及严格管控重点场所。从当前的数据来看,这些措施在一定程度上遏制了疫情的快速蔓延。然而,面对不断变化的疫情形势,防控策略仍需动态调整,确保各项措施能够及时响应新的风险点。同时,公众的配合度和防疫意识也是影响防控效果的重要因素。

5. 福建省传染病整体防控情况

5.1 甲乙类传染病发病与死亡数据

福建省在传染病防控方面持续发力,2025年2月共报告甲乙类传染病发病11712例,死亡25人。这一数据反映出福建省在传染病监测和管理方面的基础工作较为扎实,但也暴露出部分传染病的高发问题。通过分析发现,甲乙类传染病中,病毒性肝炎、梅毒、肺结核等疾病仍然是主要威胁,这些疾病的防控任务依然繁重。

5.2 发病率排名前五的传染病分析

在甲乙类传染病中,病毒性肝炎、梅毒、肺结核、淋病和百日咳位列发病数前五名,合计占总发病数的97.81%。这表明,福建省在应对这些常见传染病方面需要进一步加强宣传和干预措施。尤其是肺结核和病毒性肝炎,由于其传播途径复杂且易反复,防控难度较大。针对这些疾病,政府和医疗机构应加大筛查力度,提高公众的健康意识。

5.3 主要传染病防控成效与挑战

尽管福建省在传染病防控上取得了一定成效,但仍然面临诸多挑战。例如,艾滋病、肺结核和病毒性肝炎的死亡病例仍有一定数量,说明这些疾病的防治工作仍有提升空间。此外,随着人口流动增加,一些传染病的输入风险也在上升。如何在保障公共卫生安全的同时,优化资源配置,成为当前亟需解决的问题。通过不断总结经验,完善防控体系,福建省有望在未来实现更高效的传染病管理。

6. 福建省丙类传染病流行情况

6.1 丙类传染病发病数据概览

2025年2月,福建省共报告丙类传染病发病43947例,无死亡病例。这一数据表明,虽然丙类传染病的致死率较低,但其发病率较高,对公共卫生系统的压力不容忽视。丙类传染病主要包括流感、手足口病等常见疾病,这些疾病的传播范围广、人群易感性强,尤其在儿童和老年人中较为突出。

6.2 流行性感冒等高发病种分析

在丙类传染病中,流行性感冒是发病数最高的病种,其次是其他感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎。其中,流行性感冒每年都会在特定季节出现高峰,尤其是在冬季和春季,容易引发大规模的呼吸道感染。此外,手足口病主要影响5岁以下儿童,且在幼儿园和小学中传播迅速,需要加强校园内的卫生管理和健康教育。

6.3 传染病监测与预警机制建设

福建省在传染病监测和预警方面已经建立起较为完善的体系,能够及时发现并上报各类传染病的流行趋势。通过大数据分析和信息化手段,相关部门可以快速识别高风险区域,并采取相应的防控措施。同时,定期开展传染病知识宣传,提高公众的自我防护意识,也是降低传染病传播风险的重要手段。未来,进一步优化监测系统,提升预警能力,将是福建省公共卫生管理的重要方向。

7. 疫情背景下福建省公共卫生体系建设

7.1 医疗资源调配与应急响应能力

疫情发生以来,福建省在医疗资源的调配上展现出较强的灵活性和应对能力。面对突发的本土病例,各级医疗机构迅速启动应急预案,确保重症患者得到及时救治。同时,医疗物资储备充足,医护人员培训到位,为疫情防控提供了坚实保障。这种高效的应急响应机制,不仅提升了公共卫生系统的抗风险能力,也为未来可能发生的类似事件积累了宝贵经验。

7.2 社区防控与公众健康教育

社区是疫情防控的第一道防线,福建省在社区层面采取了多项有效措施。通过网格化管理,对重点人群进行动态监测,确保早发现、早隔离、早治疗。同时,依托基层卫生机构,广泛开展健康宣教活动,提高居民的防疫意识和自我防护能力。这些举措不仅增强了社区的防控能力,也让公众更加理解并积极配合防疫工作,形成了全民参与的良好氛围。

7.3 未来疫情防控政策展望与建议

随着疫情形势不断变化,福建省公共卫生体系需要持续优化和完善。未来应进一步加强医疗资源配置,提升基层卫生服务能力,推动信息化建设,实现数据共享和精准防控。同时,加大对传染病防治的投入,完善法律法规,强化监督机制,确保各项防控措施落实到位。只有这样,才能构建起更加科学、高效、可持续的公共卫生体系,为人民群众的生命安全和身体健康提供有力保障。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!