2020全国 几月几日开始的(19年几月份疫情开始的)

1. 疫情爆发时间与初期发展

2019年新冠疫情爆发时间及背景分析

2019年12月,一场突如其来的疫情在武汉悄然萌芽。尽管当时并未引起广泛关注,但这一时期的病例逐渐积累,为后续的全面爆发埋下了伏笔。从全球视角看,这一阶段的疫情尚未被正式定义为“大流行”,但其潜在威胁已经开始显现。随着病例数的增加,相关部门开始逐步采取措施,试图控制局势。2020年全国疫情开始的具体日期及首次通报情况

2020年1月23日,武汉市宣布对全市实施封城措施,标志着疫情在全国范围内的正式扩散。而早在2019年12月8日,武汉市卫健委官网就首次通报了确诊病例,这成为全国疫情开始的重要时间节点。尽管当时信息有限,但这一事件拉开了全国防疫工作的序幕。疫情初期的传播特征与节气关联性

疫情的传播呈现出明显的节气特征,从大雪到立春,再到惊蛰和春分,疫情的发展似乎与自然节律紧密相连。这种现象引发了专家的关注,也促使更多人思考自然环境与人类健康之间的关系。在节气变化的影响下,疫情的传播速度和范围不断调整,展现出复杂的动态变化。 (2020全国 几月几日开始的(19年几月份疫情开始的))

(2020全国 几月几日开始的(19年几月份疫情开始的))

2. 疫情演变过程与空间分布

疫情扩散阶段:从武汉到全国的演变路径

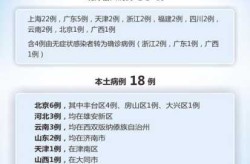

疫情最初集中在武汉,随后逐步向周边地区蔓延。2020年1月中旬,疫情开始在全国范围内出现零星病例,但尚未形成大规模传播。随着春节临近,人员流动增加,疫情迅速扩散至其他省份,形成了全国范围内的传播态势。这一阶段的扩散呈现出明显的“线性增长”特征,主要依赖于武汉的输出。疫情的空间分布格局:“一核两弧多岛”模式解析

疫情在全国的分布呈现出独特的“一核两弧多岛”模式。武汉作为核心区域,是疫情最早爆发和最严重的地区。随后,疫情沿着长江流域和京广铁路两条主轴线向外扩散,形成了“两弧”结构。在这些主干线上,多个城市成为疫情的“岛屿”,各自独立发展又相互影响。这种分布格局反映了人口流动、交通网络以及经济联系对疫情传播的重要作用。影响疫情扩散的社会因素与人群活动分析

疫情的扩散不仅受到自然环境的影响,还与社会因素密切相关。人口密度高、流动性强的城市更容易成为疫情传播的热点区域。同时,春节期间的大规模返乡潮加剧了疫情的扩散速度。此外,不同地区的医疗资源分布不均、防控措施执行力度差异也对疫情的走向产生了深远影响。这些因素共同塑造了疫情在全国范围内的动态变化。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!