疫情爆发的时间是几月几日啊,疫情是几月几日开始的

1. 疫情爆发的初始时间与背景

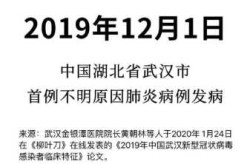

疫情爆发的具体日期:2019年12月8日

2019年12月8日,是疫情爆发的起点。这一天,中国湖北省武汉市的一些医院开始接诊不明原因肺炎患者。这些病例在最初阶段并未引起广泛关注,但随后的几天里,类似症状的病例数量逐渐增加,引发了医疗系统的警觉。武汉首次出现不明原因肺炎病例的经过

随着病例增多,医生们开始注意到一些共同点。这些患者大多有华南海鲜市场的接触史,这一线索让研究人员开始怀疑病毒可能来源于市场。然而,初期的信息并不透明,公众对这一情况了解有限,也缺乏有效的应对措施。武汉市卫健委在12月31日的首次通报情况

2019年12月31日,武汉市卫健委首次向公众发布通报,确认出现了27例“不明原因肺炎”病例。这次通报标志着官方正式承认了疫情的存在,也为后续的全国乃至全球关注埋下了伏笔。世界卫生组织随后介入,进一步推动了国际社会对疫情的关注和研究。 (疫情爆发的时间是几月几日啊,疫情是几月几日开始的)

(疫情爆发的时间是几月几日啊,疫情是几月几日开始的)

2. 全球疫情开始的时间线与扩散过程

中国官方对疫情的逐步公开与应对措施

2019年12月8日,武汉出现首批不明原因肺炎病例后,地方政府并未立即采取大规模行动。直到12月31日,武汉市卫健委才首次向公众通报了27例病例。这一举动虽为官方首次公开信息,但并未引起国际社会足够重视。随后,中国政府逐步加强了对疫情的监控和应对,包括限制人员流动、启动公共卫生应急机制等。世界卫生组织对疫情的评估与全球关注

世界卫生组织在2020年1月3日首次收到关于武汉疫情的信息,并开始密切关注事态发展。1月11日,世卫组织正式确认了新冠病毒的基因序列,为全球科研机构提供了重要的研究基础。随着病例数的上升,世卫组织于1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,标志着全球进入高度警戒状态。疫情从武汉向全国乃至全球蔓延的关键节点

2020年1月中旬,疫情开始从武汉向中国其他城市扩散,尤其是湖北周边地区迅速成为重灾区。与此同时,海外多个国家也开始出现输入性病例。1月底,美国、日本、韩国等国家相继报告确诊病例,疫情逐渐演变为全球性危机。2月初,欧洲多国陆续发现感染病例,全球范围内的防控措施随之升级,各国纷纷采取封城、隔离、边境管控等手段应对疫情。疫情扩散过程中关键人物与机构的反应

在疫情扩散的过程中,一些关键人物和机构的反应引发了广泛讨论。例如,钟南山院士在1月20日公开呼吁民众做好防护,成为国内疫情防控的重要转折点。同时,各地政府也加快了信息透明度的提升,逐步建立了更完善的疫情监测体系。这些举措在一定程度上缓解了疫情的进一步扩散。国际社会对疫情的关注与合作

随着疫情在全球范围内的蔓延,国际合作成为应对疫情的重要方向。多个国家和地区之间展开疫苗研发、医疗物资共享、数据互通等合作。联合国、世卫组织等国际机构也积极协调资源,推动全球抗疫行动。尽管在初期存在信息不透明和应对滞后的问题,但随着时间推移,国际合作逐渐加强,为全球抗疫提供了重要支持。疫情扩散带来的社会与经济影响

疫情不仅改变了人们的日常生活方式,还对全球经济造成了深远影响。许多国家因疫情实施封锁措施,导致企业停工、供应链中断、股市震荡。旅游业、航空业、餐饮业等行业受到严重冲击。与此同时,远程办公、在线教育、电商物流等新兴行业迅速崛起,成为新的经济增长点。疫情时间线对后续防疫策略的影响

通过对疫情时间线的梳理,可以更清晰地看到病毒传播的特点和防控的关键节点。这为后续防疫政策的制定提供了重要参考,例如早期筛查、快速响应、社区管理等措施的优化。同时,也为未来应对类似公共卫生事件积累了宝贵经验。疫情时间线引发的社会反思与改进

疫情爆发后的全球反应让许多国家重新审视自身的公共卫生体系和社会治理能力。人们开始更加关注健康安全、信息透明度以及政府的应急响应速度。这种反思推动了多个领域的改革,包括医疗系统升级、信息传播机制优化、公共政策调整等,为未来的社会运行提供了更坚实的保障。

3. 疫情爆发原因与后续研究进展

初期病例与华南海鲜市场的关系分析

2019年12月8日,武汉首次出现不明原因肺炎病例,这些患者大多有接触华南海鲜市场的经历。这一信息在初期并未被广泛传播,但随着病例数量增加,专家开始关注市场环境与病毒传播之间的潜在联系。研究表明,华南海鲜市场可能是早期疫情的集中地,但具体传播路径仍需进一步调查。病毒来源与传播途径的研究进展

科学家通过基因测序发现,新冠病毒与蝙蝠冠状病毒具有高度相似性,推测其可能来源于野生动物。尽管初步研究指向了自然宿主,但病毒如何从动物传到人身上,以及是否存在中间宿主,仍是研究的重点。目前,已有多个团队在全球范围内展开溯源工作,试图找到更清晰的传播链条。国际社会对疫情爆发原因的探讨与科学共识

疫情爆发后,国际科学界迅速展开合作,共同研究病毒起源与传播机制。世界卫生组织多次呼吁各国共享数据,推动全球科研协作。尽管在初期存在不同声音,但随着时间推移,越来越多的科学家达成共识:病毒的出现是自然过程的一部分,而非人为制造。这种科学态度为全球防疫提供了重要依据。研究成果对疫情防控的指导意义

通过对病毒传播规律和源头的深入研究,各国能够更精准地制定防控策略。例如,了解病毒在人群中的传播方式后,政府可以加强社区监测、推广口罩使用、优化隔离措施等。这些基于科学研究的决策,在很大程度上减少了疫情扩散的速度和影响范围。科学研究推动疫苗与治疗方案的发展

病毒研究的不断深入,为疫苗研发和药物治疗提供了关键支持。科学家们利用基因序列信息,快速开发出多种疫苗,并在短时间内实现大规模接种。同时,针对病毒变异株的研究也促使医疗团队不断调整治疗方案,提高应对能力。公众对科学信息的关注与信任建立

疫情爆发期间,公众对科学信息的需求显著增加。随着研究结果的逐步公开,人们开始更加关注权威机构发布的数据和建议。这种变化不仅提升了科学素养,也让民众对科学的信任度不断提高,为未来的公共卫生事件应对打下了良好基础。未来研究方向与全球合作展望

面对复杂的病毒传播问题,未来研究需要更多跨学科合作和国际合作。科学家们将继续追踪病毒变异情况,探索更有效的防控手段。同时,全球范围内的数据共享和资源共享也将成为常态,为应对未来可能出现的类似危机提供更强有力的支持。疫情研究带来的长期影响与启示

疫情研究不仅帮助人类应对当前危机,也为未来公共卫生体系的建设提供了宝贵经验。从信息透明到应急响应,从国际合作到科技应用,每一个环节都在不断优化和完善。这些变化将深刻影响未来的社会治理模式和公共健康政策,为构建更安全、更健康的全球环境奠定坚实基础。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!