法定传染病2024年,2025年传染病分类最新

2024年全球法定传染病分类标准更新

1.1 美国2024年法定传染病分类的多项调整

2024年,美国在法定传染病分类上进行了多方面的调整,旨在提高疾病识别的准确性与效率。这些调整覆盖了从实验室检测到临床诊断的多个环节。

具体来看,Anaplasmosis和Ehrlichiosis的分类标准被重新定义,以区分这两种相似但不同的疾病。这有助于更精准地追踪和管理相关病例。

同时,乙型肝炎的急性和慢性分类标准也进行了更新,提升对急性病例的识别能力,并明确区分慢性感染情况。

(法定传染病2024年,2025年传染病分类最新)

(法定传染病2024年,2025年传染病分类最新)对于Mumps(麻疹)的分类标准,美国取消了原有的症状要求,仅依赖实验室证据进行确诊,提高了诊断的科学性。

在脊髓灰质炎(Poliomyelitis)方面,分类标准进一步细化,明确了非麻痹性脊髓灰质炎与急性迟缓性脊髓炎(AFM)之间的区别,为后续治疗提供了更清晰的方向。

1.2 乙型肝炎与麻疹分类标准的优化

乙型肝炎作为全球高发的传染病之一,其分类标准的优化具有重要意义。新的标准不仅提升了对急性病例的敏感性,也增强了对慢性感染的识别能力。

这一变化使得医疗机构能够更早发现和干预乙型肝炎患者,减少传播风险,同时也有助于公共卫生部门更好地掌握流行趋势。

麻疹(Mumps)的分类标准调整同样值得关注。移除症状要求后,医生只需依赖实验室结果即可确诊,降低了误诊率,提高了诊断速度。

这种调整对于疫情爆发期间的快速响应至关重要,尤其是在学校、社区等密集人群中,能更快地采取防控措施。

通过这些优化,美国在传染病管理方面迈出了重要一步,也为其他国家提供了可借鉴的经验。

1.3 新增监测病例定义及新冠从名单中移除

2024年,美国新增了两个标准化监测病例定义:先天性巨细胞病毒(CMV)感染和弓形虫病及其先天性形式。这些新增内容有助于更全面地了解相关疾病的传播情况。

此外,Toxoplasmosis和先天性Toxoplasmosis的监测标准也得到了更新,进一步完善了对寄生虫病的管理机制。

最引人注目的变化之一是,新冠(COVID-19)将不再被列入全国法定传染病名单。这意味着CDC将不再接收和处理相关的病例通知。

这一决定基于当前疫情形势的变化,以及疫苗接种和防疫措施的有效性。它标志着公共卫生管理重心的转移,更多关注其他持续存在的传染病。

新冠的移除并不意味着对其威胁的忽视,而是反映了全球传染病管理体系的动态调整,更加注重资源的合理分配与精准防控。

2025年中国法定传染病疫情概况与分类变化

2.1 2025年全国传染病报告数据解读

2025年,中国在法定传染病管理方面持续加强,全年共报告各类传染病超过90万例,死亡人数接近2000人。这一数据反映了当前传染病防控工作的复杂性和挑战性。

从整体来看,2025年的传染病报告数量相比前一年略有波动,但总体趋势保持稳定,显示出公共卫生体系对疫情的掌控能力逐步提升。

数据显示,病毒性肝炎、肺结核等传统高发传染病依然占据重要位置,而流感、手足口病等季节性传染病也呈现出一定的上升趋势。

这些数据不仅是对过去一年传染病情况的总结,也为未来的防控策略提供了重要依据,帮助相关部门更精准地制定应对措施。

通过这些数据,公众可以更直观地了解当前传染病的流行态势,增强自我防护意识,同时也为科研机构提供了宝贵的研究素材。

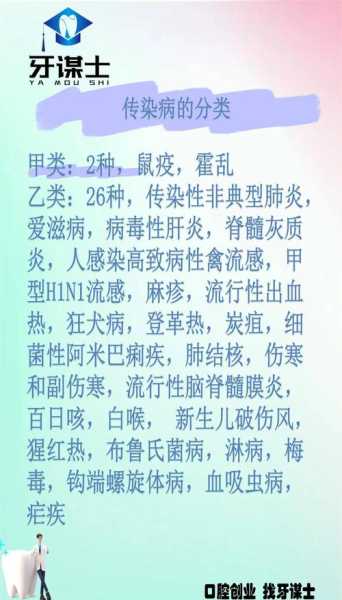

2.2 甲类、乙类与丙类传染病发病与死亡情况分析

甲类传染病中,霍乱依然是唯一报告病例的疾病,全年仅出现3例,且无死亡病例。这表明甲类传染病的防控工作取得了一定成效。

乙类传染病是当前最值得关注的一类,全年报告病例超过50万例,死亡人数接近2000人。其中,新型冠状病毒感染、病毒性肝炎和肺结核位列前三。

新冠肺炎虽然已不再列入法定传染病名单,但其后续影响仍然存在,部分地区的疫情反弹提醒人们不可掉以轻心。

丙类传染病中,感染性腹泻病、手足口病和流感成为主要报告病种,虽然死亡人数较少,但发病率较高,尤其在儿童群体中表现明显。

通过对三类传染病的数据分析,可以看出不同疾病对社会的影响程度,也为政策制定者提供了科学依据,帮助他们优化资源配置和防控重点。

2.3 2025年6月与7月疫情数据对比

2025年6月,全国报告法定传染病超过100万例,死亡人数达到2313人,是全年中较为严峻的一个月。

与之相比,7月的数据有所下降,报告病例约94.6万例,死亡人数减少至2060人,显示出疫情在一定程度上得到了控制。

这两个月的数据差异可能与季节因素、防控措施的落实以及公众防护意识的提高有关。

6月的高发期通常与夏季高温、蚊虫活跃等因素相关,而7月则进入相对平稳阶段,但仍需警惕突发疫情的发生。

通过对比这两个月的数据,可以更清晰地看到疫情防控的效果,也为未来的工作提供参考,帮助相关部门及时调整策略,确保疫情不反弹。

2025年美国法定传染病分类新动态

3.1 炭疽、巴贝斯虫病等疾病分类标准更新

2025年,美国对炭疽的分类标准进行了调整,明确将所有产生炭疽毒素的炭疽杆菌物种纳入监测范围。这一变化有助于更全面地识别和追踪潜在感染源。

巴贝斯虫病的分类标准也进行了更新,特别是对发热症状的语言描述进行了优化,使其与其他媒介传播疾病的标准保持一致,提升诊断的一致性。

布鲁氏菌病的分类标准进一步细化,明确了布鲁氏菌属引发的疾病定义,确保临床和实验室检测结果能够准确反映病情。

麻风病(汉森病)的命名在分类标准中被正式确认为“leprosy (Hansen's disease)”,提升了术语的专业性和统一性。

钩端螺旋体病的分类标准简化了临床要求,使医生在判断病例时更加高效,减少误诊和漏诊的可能性。

3.2 风疹、登革热等疾病的检测与诊断标准调整

风疹的分类标准明确指出,IgM抗体检测必须是因为怀疑获得性风疹而进行的,避免了不必要的检测和资源浪费。

登革热的分类标准在2025年进行了更新,扩大了临床和实验室检测的适用范围,提高对疑似病例的识别能力。

出血热类疾病的分类标准也进行了调整,增加了更多临床表现和实验室指标,帮助医生更快做出准确判断。

风疹和登革热的调整不仅提升了诊断的准确性,也为公共卫生部门提供了更有效的数据支持,便于制定针对性防控措施。

这些变化反映出美国在传染病管理上的持续改进,强调科学依据和临床实践的结合,提升整体应对能力。

3.3 新增传染病监测定义与事件代码

2025年,美国新增了查加斯病(Chagas disease)的标准化监测病例定义,标志着对该疾病的关注度上升。

非鼠疫耶尔森菌感染(Yersiniosis non-pestis)的分类标准也进行了更新,确保不同病原体的区分更为清晰。

新增了奥罗普切病毒病(Oropouche virus disease)的事件代码,为疫情追踪和报告提供更精准的数据支持。

这些新增内容反映了美国对新兴和再发传染病的重视,有助于提升早期预警和快速响应能力。

通过这些调整,美国在传染病监测体系上迈出了重要一步,为全球公共卫生合作提供了参考样本。

法定传染病分类趋势与未来展望

4.1 传染病分类标准的科学化与精准化方向

近年来,全球各国在传染病分类标准上的调整越来越注重科学依据和临床实践的结合。例如,美国在2024年对麻疹、乙型肝炎等疾病的分类进行了细致优化,提高了诊断的准确性和一致性。

分类标准的更新不仅体现在疾病名称和定义的变化上,更强调了实验室检测和流行病学数据的重要性。这种转变让公共卫生部门能够更快速地识别疫情,并采取有效措施。

在中国,2025年的传染病报告数据显示,病毒性肝炎、肺结核等传统高发疾病依然占据重要位置,但监测体系的完善也使得新发传染病得到更及时的关注。

科学化和精准化的趋势表明,未来的传染病管理将更加依赖于数据驱动和标准化操作,减少人为误差,提升整体防控效率。

这种变化不仅有助于提高医疗系统的响应速度,也为公众提供了更清晰的健康信息,增强社会对传染病的认知和防范意识。

4.2 全球传染病管理合作与信息共享

随着传染病传播速度的加快,国际合作成为应对全球卫生挑战的重要手段。2024年至2025年,多国在传染病分类和监测方面加强了信息交流,推动了统一标准的建立。

美国和中国在各自国家的分类更新中都体现出对国际标准的参考和借鉴,这种互动能有效提升全球公共卫生体系的协同能力。

信息共享机制的完善,使得不同国家和地区能够更快地获取关键数据,提前预警可能的疫情扩散,避免大规模爆发。

合作不仅限于技术层面,还包括政策制定、资源调配和应急响应等多个领域,形成了一套多层次的全球传染病防控网络。

通过持续的信息互通和技术支持,全球公共卫生体系正朝着更加高效、透明和协作的方向发展。

4.3 2025年后可能的分类演变与政策影响

从当前趋势来看,2025年后,传染病分类可能会进一步细化,尤其是针对新兴病原体和再发传染病的监测体系将更加完善。

新冠肺炎虽然已从美国的法定传染病名单中移除,但其对全球公共卫生体系的影响仍将持续,推动更多关于长期传染病管理的研究和政策调整。

随着科技的发展,基因测序、人工智能等新技术将在传染病分类和监测中发挥更大作用,提升数据处理的精确度和时效性。

政策层面,未来可能会出台更多针对重点传染病的防控措施,如加强疫苗接种、提升基层医疗机构的诊断能力等。

这些变化将直接影响到公共卫生决策、医疗资源配置以及公众健康行为,为构建更安全、健康的未来奠定基础。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!