新冠病毒常温下存活多长时间(新冠病毒常温下存活多久)

1. 新冠病毒在常温下的存活时间概述

1.1 病毒存活时间的科学背景与重要性

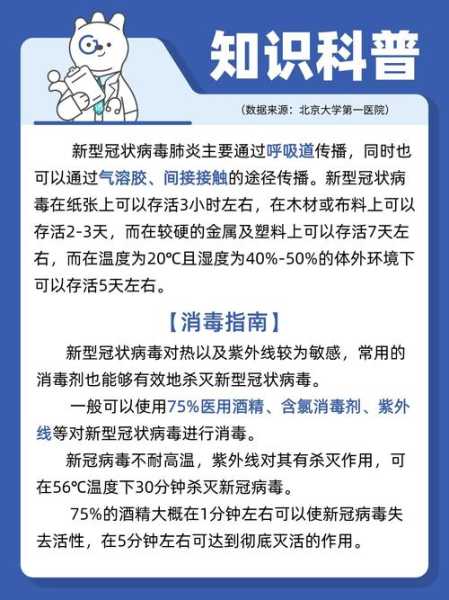

新冠病毒在日常生活中无处不在,了解它在不同环境中的存活能力,是预防感染的关键。掌握病毒的生存规律,有助于制定更有效的防护策略,减少传播风险。这种知识不仅对个人健康有帮助,也对公共安全和防疫工作具有重要意义。

1.2 不同环境因素对病毒存活的影响

病毒的存活时间不是固定不变的,而是受到多种因素影响。比如温度、湿度、光照以及物体表面的材质等都会影响病毒的稳定性。这些变量使得病毒在不同环境下表现出不同的存活能力,因此需要全面分析才能准确判断其潜在威胁。

1.3 常温下病毒的基本存活范围

在一般常温条件下,新冠病毒的存活时间通常在几小时到几天之间。具体时长取决于接触的材料类型和周围环境条件。例如,在光滑的金属或塑料表面,病毒可能存活超过两天,而在纸张或棉布上则只能维持数小时。这种差异提醒人们在日常生活中要特别注意高频接触物品的清洁。

1.4 科学研究提供的关键数据

多个研究团队已经对新冠病毒的存活时间进行了详细分析。例如,香港大学的研究显示,在室温条件下,奥密克戎变异株在不锈钢和玻璃表面上仍能检测到微量病毒,持续时间长达7天。这样的数据为公众提供了重要的参考依据,帮助人们更好地理解病毒的传播路径。

1.5 实际生活中的应用价值

了解病毒的存活时间,可以帮助人们在日常生活中采取更合理的防护措施。比如,定期消毒高频接触区域、避免长时间接触污染物品、保持良好通风等,都是有效降低感染风险的方法。这些做法不仅实用,还能增强人们对自身健康的掌控感。

1.6 防护与消毒的重要性

虽然病毒在一定时间内可以存活,但通过科学的防护和消毒手段,可以大大降低感染的可能性。使用75%乙醇或含氯消毒剂,能够迅速灭活病毒,确保环境的安全。这些方法简单易行,适合家庭和个人日常使用。

1.7 持续关注病毒变化趋势

随着病毒不断变异,其存活能力和传播方式也可能发生变化。因此,保持对最新研究成果的关注,有助于及时调整防护策略。这种动态的应对方式,是保障个人和社会健康的重要基础。

2. 物体表面材质对新冠病毒存活时间的影响

2.1 光滑材质如不锈钢、塑料和玻璃上的存活时长

在日常生活中,不锈钢、塑料和玻璃是常见的物体表面材质。这些材料光滑且不易吸附病毒颗粒,使得病毒在其表面更容易保持稳定。研究表明,在常温条件下,新冠病毒在这类表面上的存活时间可以达到至少2天。这意味着如果有人接触过被污染的金属或玻璃物品,病毒仍有可能在短时间内保持感染性。

2.2 多孔或有机材质如纸张、木材和棉布的存活情况

与光滑材质不同,纸张、木材和棉布等多孔或有机材质的结构更复杂,容易让病毒颗粒渗透并失去活性。这类材料的吸水性和透气性较强,导致病毒在其中的存活时间明显缩短。根据现有数据,新冠病毒在纸张或棉布上通常只能存活约6小时。这提示人们在处理纸质文件或衣物时,需要更加注意清洁和防护。

2.3 不同材质对病毒传播路径的影响

不同材质不仅影响病毒的存活时间,也决定了其传播的可能性。例如,光滑材质可能成为病毒在公共场所传播的媒介,而多孔材质则相对安全一些。了解这一点有助于在日常生活中做出更合理的判断,比如优先选择易清洁的材质物品,减少潜在风险。

2.4 材质差异带来的实际生活启示

在家庭和办公环境中,选择合适的材质可以有效降低病毒传播的风险。例如,使用不锈钢或玻璃门把手比木质材料更有利于病毒的快速灭活。这种细节上的关注,能够为个人和集体健康提供额外保障。

2.5 常见材质的消毒建议

针对不同材质的特性,采取相应的消毒措施尤为重要。对于光滑材质,可使用75%乙醇或含氯消毒剂进行擦拭;而对于多孔材质,如棉布或纸张,则需采用喷雾消毒或紫外线照射等方式。这些方法能有效杀灭残留病毒,确保环境的安全性。

2.6 材质选择与公共空间设计

在公共空间设计中,材质的选择也应考虑到病毒传播的风险。例如,医院、商场和学校等场所,应优先使用易于清洁和消毒的材料,以提升整体卫生水平。这种设计思路不仅提升了空间的实用性,也为防疫工作提供了支持。

2.7 日常生活中如何应对材质差异

面对不同材质带来的病毒存活差异,公众可以通过提高清洁频率、避免触摸公共区域、定期消毒等方式来降低感染风险。这些简单但有效的做法,能够在日常生活中发挥重要作用,帮助人们更好地保护自己和他人。

3. 环境条件对病毒存活时间的调节作用

3.1 温度与湿度对病毒稳定性的关键影响

环境中的温度和湿度是决定新冠病毒存活时间的重要因素。在适宜的温湿度条件下,病毒能够保持较高的稳定性,从而延长其感染周期。例如,在20摄氏度、湿度40%至50%的环境中,病毒可能存活长达5天。这种数据表明,气候条件直接关系到病毒的传播风险。

3.2 室温环境下病毒的存活能力分析

室温通常指的是20到25摄氏度之间的环境,这是大多数家庭和办公场所的常见温度范围。在这个区间内,病毒的存活时间会受到湿度的影响。如果空气较为干燥,病毒的活性会迅速下降;而如果湿度适中,病毒则能维持更长时间的感染力。因此,在日常生活中,了解室温下的病毒存活特性有助于采取更有针对性的防护措施。

3.3 不同温度对病毒存活时间的具体表现

不同温度对病毒的生存能力有显著影响。例如,在较低的温度下,如4°C,病毒的稳定性会增强,存活时间可能延长。而在高温环境下,比如超过30°C,病毒的活性会迅速减弱,甚至无法存活。这种温度依赖性为防疫工作提供了重要的参考依据。

3.4 湿度变化如何影响病毒在空气中存活

湿度不仅影响病毒在物体表面的存活,也对其在空气中的传播能力产生影响。高湿度环境下,病毒颗粒更容易附着在空气中悬浮的微粒上,从而延长其传播距离。相反,低湿度环境会使病毒颗粒更快失去活性,降低传播风险。因此,控制室内湿度也是减少病毒传播的有效手段之一。

3.5 实验室研究中的环境条件模拟

科学家通过实验室模拟不同的环境条件,来研究病毒在不同情况下的存活时间。这些实验结果为实际生活中的防护策略提供了科学支持。例如,香港大学的研究显示,在21~22℃的室温下,奥密克戎病毒在不锈钢等材质表面上仍可存活7天。这一发现提醒人们,即使在常温条件下,病毒也可能长期存在。

3.6 温湿度调控对防疫的实际意义

了解温湿度对病毒的影响后,可以采取相应的措施来优化生活环境。例如,在冬季使用加湿器或空调调节湿度,避免空气过于干燥;在夏季保持通风,降低室内温度,都有助于减少病毒的存活时间和传播风险。

3.7 如何根据环境条件调整个人防护措施

面对不同的温湿度条件,个人防护策略也需要相应调整。在高温或高湿度环境下,应更加注重通风和清洁;而在低温或干燥环境下,则需加强消毒频率和防护意识。这些细微的变化能够有效提升防疫效果,保护自身和他人的健康。

3.8 环境条件对公共空间管理的启示

对于公共场所来说,环境条件的控制尤为重要。例如,商场、学校和医院等场所可以通过调节温湿度来降低病毒传播的风险。同时,定期检测和记录环境数据,也能帮助管理者及时采取应对措施,确保公共安全。

3.9 未来研究方向:环境因素与病毒变异的关系

随着科学研究的深入,越来越多的研究开始关注环境因素与病毒变异之间的关系。例如,某些特定的温湿度条件是否会影响病毒的突变率?这仍然是一个值得探索的问题。未来的研究可能会为疫情防控提供更全面的理论支持。

3.10 日常生活中如何利用环境条件降低感染风险

在日常生活中,人们可以通过一些简单的方式利用环境条件来减少病毒感染的可能性。例如,在家中保持适当的温湿度,定期开窗通风,选择合适的衣物材质等。这些小细节的注意,能够在无形中提升整体的防护水平。

4. 干燥环境对新冠病毒存活时间的限制

4.1 空气干燥条件下病毒活性的下降速度

空气干燥会显著影响新冠病毒的存活能力。当空气中水分含量较低时,病毒颗粒的稳定性会迅速降低。研究表明,在干燥环境下,病毒在空气中只能维持2小时左右的活性,之后其感染能力会明显减弱。这种变化对于减少病毒传播具有重要意义。

4.2 湿度对病毒在空气中存活的影响

湿度是决定病毒在空气中存活时间的关键因素之一。高湿度环境下,病毒更容易附着在空气中的微小颗粒上,从而延长其传播距离和时间。相反,低湿度则会加速病毒颗粒的失活过程。因此,保持室内适当的湿度水平,有助于降低病毒在空气中的存活率。

4.3 干燥环境对物体表面病毒存活的限制

除了空气中的病毒,干燥环境也会影响病毒在物体表面的存活时间。在干燥的环境中,病毒在光滑表面上(如金属、塑料或玻璃)的存活时间通常不超过48小时。相比之下,在潮湿环境下,病毒可能存活更久,尤其是在温湿度适宜的情况下。

4.4 干燥条件下的病毒灭活机制

干燥环境通过多种机制影响病毒的稳定性。首先,水分的缺乏会导致病毒外壳结构受损,从而降低其感染能力。其次,干燥环境下,病毒颗粒更容易失去活性,无法有效附着在人体细胞上。这些变化使得干燥环境成为一种天然的病毒抑制手段。

4.5 日常生活中的干燥环境应用

在日常生活中,可以通过控制环境湿度来减少病毒的存活时间。例如,在家中使用加湿器或空气净化器,可以调节空气湿度,使其处于不利于病毒存活的范围。同时,保持衣物和家居表面的干燥,也能有效降低病毒传播的风险。

4.6 干燥环境与消毒措施的结合效果

将干燥环境与有效的消毒措施相结合,可以进一步提升防疫效果。例如,在干燥的环境中,使用含氯消毒剂或75%乙醇进行表面清洁,能够更快地灭活病毒,减少残留风险。这种双重防护方式在公共场所和家庭中都具有实际意义。

4.7 干燥环境对病毒传播路径的阻断作用

病毒主要通过飞沫和气溶胶传播,而干燥环境能够缩短病毒在空气中的存活时间,从而降低传播的可能性。特别是在通风良好的场所,干燥的空气可以加快病毒颗粒的沉降和失活,减少人群之间的交叉感染风险。

4.8 干燥环境在不同场景中的适用性

干燥环境在不同场景中的适用性各有差异。例如,在户外环境中,自然风和阳光的照射会加速病毒的失活;而在室内环境中,则需要通过人工手段调控湿度,以达到最佳的防护效果。了解这些差异有助于制定更有针对性的防疫策略。

4.9 干燥环境对病毒变异的潜在影响

虽然目前尚无明确证据表明干燥环境会直接影响病毒的变异,但某些研究指出,极端的环境条件可能会对病毒的生存状态产生间接影响。未来的研究可能会进一步揭示干燥环境与病毒变异之间的关系。

4.10 如何利用干燥环境优化个人防护

在日常生活中,人们可以通过调整居住环境来利用干燥环境的优势。例如,在冬季保持室内通风,避免空气过于潮湿;在夏季使用空调调节湿度,减少病毒在空气中的存活时间。这些简单的调整能够为个人健康提供额外的保护。

5. 气溶胶中新冠病毒的传播与存活特性

5.1 气溶胶传播的风险与病毒存活时间

气溶胶传播是新冠病毒感染的重要途径之一。在密闭或通风不良的空间内,感染者呼出的飞沫在空气中形成微小颗粒,这些颗粒可以长时间悬浮并传播给他人。研究表明,在气溶胶中,新冠病毒的存活时间可达3小时。这意味着在高风险环境中,如电梯、会议室或公共交通工具,病毒可能在空气中持续存在,增加感染概率。

5.2 实验室研究中的气溶胶存活数据

实验室环境下对气溶胶中新冠病毒的研究提供了重要参考。科学家通过模拟不同环境条件,测试了病毒在空气中的稳定性。结果显示,在温度为20摄氏度、湿度40%至50%的情况下,病毒在气溶胶中可存活长达3小时。这一数据帮助人们更清楚地了解病毒在空气中的传播能力,并为制定防疫措施提供科学依据。

5.3 气溶胶传播的潜在危害

气溶胶传播的最大特点在于其隐蔽性和持久性。相比直接接触或飞沫传播,气溶胶更容易在空气中扩散,尤其是在人群密集且通风不足的场所。这种传播方式使得病毒能够在短时间内影响更多人,增加了防控难度。因此,了解气溶胶中病毒的存活特性,对于减少感染风险至关重要。

5.4 气溶胶传播的环境影响因素

气溶胶中病毒的存活时间受多种环境因素影响。温度、湿度和空气流动速度都会改变病毒的稳定性。例如,在高温或强风条件下,病毒颗粒更容易失活;而在低温和低风速环境中,病毒可能存活更久。这些因素提醒我们,在日常生活中要特别注意通风和温湿度控制,以降低气溶胶传播的风险。

5.5 气溶胶传播与室内空气质量的关系

室内空气质量对气溶胶传播具有直接影响。如果房间通风不良,空气中的病毒浓度可能迅速上升,增加感染概率。相反,良好的通风可以有效稀释空气中的病毒颗粒,降低传播风险。因此,在居家或办公环境中,保持空气流通是防止气溶胶传播的重要手段。

5.6 气溶胶传播的防护建议

针对气溶胶传播的特点,采取有效的防护措施尤为重要。佩戴口罩、保持社交距离以及定期通风都是降低感染风险的关键做法。此外,在公共场合尽量避免长时间停留,尤其是在密闭空间内,可以进一步减少暴露于气溶胶中的机会。

5.7 气溶胶传播与病毒变异的关联

虽然目前尚无明确证据表明气溶胶传播会直接导致病毒变异,但一些研究指出,病毒在空气中的长期存活可能为其复制和变异提供机会。未来,随着更多研究的深入,可能会揭示气溶胶传播与病毒演变之间的潜在联系,从而为疫苗和治疗策略提供新思路。

5.8 气溶胶传播的公众认知与教育

提高公众对气溶胶传播的认知是防控疫情的重要一环。很多人仍不了解气溶胶如何传播病毒,导致防护意识不足。通过科普宣传和健康教育,让更多人认识到气溶胶传播的风险,有助于提升整体防疫效果。

5.9 气溶胶传播与公共场所管理

公共场所的管理者需要根据气溶胶传播的特点,制定相应的防控措施。例如,加强通风系统、限制人员密度、定期消毒等,都是有效降低气溶胶传播风险的方法。这些措施不仅保护了工作人员,也保障了公众的健康安全。

5.10 气溶胶传播研究的未来方向

随着科技的进步,气溶胶传播的研究将更加深入。未来的实验可能会探索更精确的病毒存活模型,甚至开发出专门用于检测气溶胶中病毒的技术。这些进展将为公共卫生政策提供更有力的支持,帮助人们更好地应对病毒传播带来的挑战。

6. 极端温度下的病毒稳定性研究

6.1 低温环境(如4°C)对病毒存活的影响

在4°C的低温环境下,新冠病毒表现出较强的稳定性。这个温度接近冷藏条件,病毒在这种环境中能够保持更长时间的活性。研究表明,在这样的低温条件下,病毒的存活时间明显延长,比常温下更具生存能力。这种特性使得低温成为病毒长期保存的重要条件之一。

6.2 超低温环境(如-60°C)下病毒的长期存活可能性

当温度降至-60°C时,新冠病毒的存活能力进一步增强。在极低温环境下,病毒的代谢活动几乎停止,这使其能够在长时间内保持稳定状态。一些实验表明,在-60°C的条件下,病毒可以存活数年甚至更久。这种极端条件下的稳定性为病毒的储存和研究提供了重要参考。

6.3 低温环境对病毒传播风险的影响

虽然低温有助于病毒的长期存活,但并不意味着它会更容易传播。在实际生活中,低温环境中的病毒通常存在于物体表面或冷冻食品中,而非空气中。因此,接触这些物品仍存在感染风险,尤其是在没有适当防护的情况下。

6.4 冷藏食品与病毒传播的关系

冷链运输和食品储存过程中,病毒可能附着在食物或包装上。如果这些食品在低温环境下被污染,病毒可能会在其中存活较长时间。因此,对于冷链食品的处理和消毒措施显得尤为重要,以防止潜在的传播风险。

6.5 冷冻环境中的病毒灭活方法

尽管低温环境下病毒存活时间较长,但通过适当的消毒手段仍可有效灭活病毒。例如,使用75%乙醇、含氯消毒剂等脂溶性消毒剂,可以破坏病毒的外层结构,从而使其失去感染能力。此外,高温加热也可以有效杀灭病毒。

6.6 冷冻环境下病毒的检测与防控

在冷冻环境中,病毒的检测难度相对较高,因为其活性较低,难以被常规方法快速识别。因此,针对冷冻食品和冷链产品的检测技术需要不断优化,以确保食品安全和公众健康。

6.7 极端温度对病毒研究的意义

极端温度下的病毒稳定性研究为病毒学提供了重要的实验数据。科学家可以通过模拟不同温度条件,分析病毒的生存能力和变异倾向,从而更好地理解病毒的行为模式,并为疫苗和药物研发提供支持。

6.8 极端温度对病毒保存的应用价值

在医学和科研领域,极端温度环境被广泛用于病毒样本的长期保存。通过低温冷冻,可以维持病毒的完整性,便于后续研究和实验。这种技术在病毒学、公共卫生和生物安全等领域具有重要意义。

6.9 极端温度对病毒传播的间接影响

虽然极端温度本身不会直接促进病毒传播,但它可能影响病毒的分布和存留方式。例如,在寒冷地区,病毒可能在低温环境下更长时间地附着在物体表面,增加人们接触污染物品的风险。

6.10 极端温度下病毒防控的注意事项

在极端温度环境下,病毒的防控重点应放在减少接触污染源和加强个人防护上。佩戴口罩、勤洗手、避免触摸公共物品等措施仍然是有效的预防手段。同时,保持良好的通风和卫生习惯也至关重要。

7. 科学研究与实际应用中的病毒灭活措施

7.1 常见消毒剂的有效性分析(如75%乙醇、含氯消毒剂)

在日常生活中,选择合适的消毒剂是阻断病毒传播的关键。75%浓度的乙醇被广泛认为是高效灭活新冠病毒的工具,它能迅速破坏病毒的脂质包膜,使其失去感染能力。含氯消毒剂如84消毒液或次氯酸钠溶液同样表现优异,它们通过氧化作用破坏病毒结构,达到灭活效果。

7.2 防护措施与降低感染风险的实际建议

除了使用消毒剂,个人防护措施同样不可忽视。佩戴口罩可以有效阻挡飞沫和气溶胶传播,尤其是在密闭空间或人群密集区域。勤洗手是基本但重要的习惯,使用肥皂和水彻底清洁手部,能大幅减少接触污染物品后感染的风险。

7.3 消毒剂的正确使用方式与注意事项

正确使用消毒剂是确保其效果的前提。例如,75%乙醇需充分喷洒或擦拭物体表面,并保持一定时间让其发挥作用。含氯消毒剂则需要按照说明书稀释比例调配,避免浓度过高造成腐蚀或对人体有害。同时,使用后应通风良好,防止残留气味对健康产生影响。

7.4 家庭环境中的病毒灭活实践

家庭环境中,高频接触的物体表面如门把手、手机、键盘等,应定期进行消毒处理。对于衣物和织物,可使用含氯消毒剂浸泡或高温洗涤。厨房和卫生间等区域更需加强清洁,以减少病毒潜在的传播途径。

7.5 公共场所的病毒防控策略

公共场所如商场、学校、办公室等,应制定严格的消毒制度,定期对电梯按钮、扶手、桌椅等进行清洁。同时,增加空气流通,使用紫外线灯或空气净化设备,有助于进一步降低病毒存活的可能性。

7.6 病毒灭活技术的科学依据与研究支持

多项研究表明,75%乙醇和含氯消毒剂能够有效灭活新冠病毒,这一结论得到了多个权威机构的认可。科学家通过实验验证了这些消毒剂的作用机制,证明它们能够破坏病毒的蛋白质外壳和遗传物质,从而实现彻底灭活。

7.7 消毒剂的选择与适用场景

不同消毒剂适用于不同的场景。例如,酒精适合用于皮肤和小面积物体表面,而含氯消毒剂更适合大范围地面和物体表面的清洁。在选择时,应根据具体需求和使用环境来决定最合适的消毒方式。

7.8 消毒剂的安全性与副作用控制

虽然消毒剂能有效灭活病毒,但使用过程中也需注意安全。避免直接接触眼睛和口腔,防止误食。对于儿童和宠物,应将消毒剂放在不易触及的地方,以防意外发生。此外,使用后应及时清洗双手,确保自身安全。

7.9 消毒剂与其他防护手段的结合使用

单一的消毒措施难以完全消除病毒风险,应将其与其他防护手段相结合。例如,佩戴口罩、保持社交距离、加强通风等,共同构建起多层次的防护体系,提升整体防控效果。

7.10 日常生活中的病毒灭活意识培养

提高公众对病毒灭活的认知,是长期防控的重要基础。通过科普宣传、社区教育等方式,让更多人了解如何正确使用消毒剂、如何做好个人防护,形成良好的卫生习惯,从而有效降低病毒感染的可能性。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!