国家卫健委:不再判定次密接(本人或家庭成员是否为密接或次密接)

1. 国家卫健委新规:不再判定次密接,家庭成员是否属于密接引关注

1.1 国家卫健委发布最新疫情防控政策背景

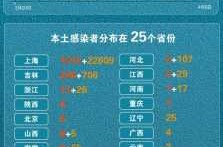

国家卫健委在2022年11月11日发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》。这一文件的出台,标志着我国疫情防控策略进入了一个新的阶段。政策调整的核心在于提升科学性和精准性,同时减少对社会运行和民众生活的干扰。这一变化不仅反映了疫情形势的演变,也体现了对防控资源的合理配置。

1.2 不再判定次密接的政策解读与科学依据

根据新规,国家卫健委明确表示不再判定“次密接”者。这项调整基于实际数据和评估结果。数据显示,次密接的阳性检出率非常低,仅为3.1/10万。这意味着,在10万名人群中,只有极少数人可能被感染。因此,取消次密接的判定,有助于减轻基层工作负担,提高防控效率。

1.3 家庭成员是否属于密接或次密接的最新规定解析

新规实施后,家庭成员是否会被视为密接或次密接成为公众关注的焦点。根据最新规定,家庭成员如果与确诊患者有密切接触,仍可能被认定为密接者。但若没有直接接触,通常不会被纳入次密接范围。这一调整让家庭成员在面对疫情时有了更清晰的应对方向,减少了不必要的焦虑和误解。

2. 密接者管理措施优化,防控更精准更高效

2.1 密切接触者隔离政策调整:从7天集中隔离到5天集中隔离+3天居家

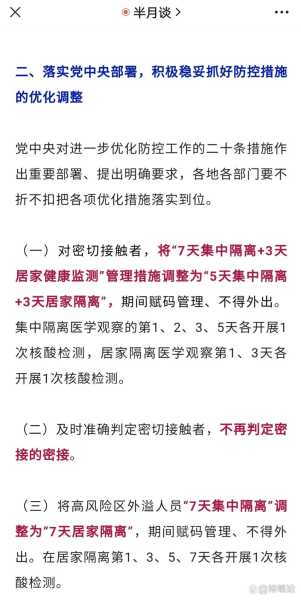

国家卫健委对密切接触者的管理进行了重要调整,将原本的“7天集中隔离+3天居家健康监测”改为“5天集中隔离+3天居家隔离”。这一变化不仅缩短了隔离时间,还提高了隔离的灵活性。通过这种方式,既能有效控制疫情传播风险,又能减少对个人生活和工作的长期影响,让防疫措施更加贴近现实需求。

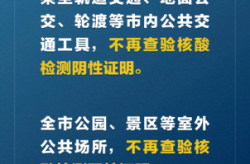

2.2 风险区划分简化,高、低风险区取代原有三类划分

过去的风险区分为高、中、低三类,但此次新规将中风险区取消,仅保留高风险区和低风险区。这样的调整降低了基层在划分和管理风险区时的复杂性,也减少了不必要的管控措施。对于居民来说,意味着在非高风险区域的生活和出行限制大幅减少,提升了日常生活的便利性。

2.3 入境人员及高风险岗位从业人员政策调整

针对入境人员和高风险岗位从业人员,国家卫健委同样进行了政策优化。原来的“7天集中隔离+3天居家健康监测”被调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。这一变化不仅加快了人员流动速度,也让相关行业能够更高效地运转。同时,这也体现了政策在保障安全与促进经济之间的平衡考量。

3. 政策调整背后的考量:科学精准防控与资源优化

3.1 次密接阳性率低,取消判定可节约大量防控资源

评估数据显示,次密接的阳性检出率非常低,大约是3.1/10万。这意味着在10万人中,只有极少数人可能被感染。通过及时准确地判定密切接触者,能够有效降低次密接的感染风险。因此,不再判定次密接,不仅减少了不必要的管理负担,还节省了大量人力、物力和财力,让防控资源更加集中到真正需要的地方。

3.2 中风险区取消原因分析:减少不必要的管控与基层负担

中风险区的设定在过去曾广泛使用,但实际效果并不理想。评估发现,中风险区的阳性检出率较低,但划定后却导致大量人员被限制出行和流动,同时消耗了基层大量的工作精力。取消中风险区后,不仅减轻了居民的生活压力,也让基层工作人员能够将更多精力投入到重点人群和高风险区域的管理中,提升整体防控效率。

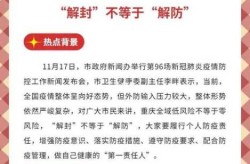

3.3 新规对社会经济与民众生活的影响评估

此次政策调整并非放松防控,而是为了实现更科学、更精准的防疫目标。通过减少不必要的隔离和管控措施,民众的日常生活得到了更大程度的恢复,企业的运营也更加顺畅。同时,政策的优化有助于缓解社会焦虑情绪,增强公众对疫情防控的信心。在保障安全的前提下,新规为经济发展和社会稳定提供了有力支撑。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!