疫情最新数据消息北京新增病例(北京疫情最新数据消息今天新增)

北京疫情最新数据消息:新增病例持续高位增长

1.1 北京每日疫情更新及新增病例统计

北京的疫情数据每天都在更新,最新的通报显示,新增病例数量始终保持在较高水平。特别是在2023年第20周,全市共报告法定传染病25544例,其中新冠感染占据主导地位。这个数字比第17周翻了近四倍,说明疫情形势正在加速发展。

每天的新增病例数成为市民关注的焦点。从最近的数据来看,北京的疫情并未出现明显回落迹象,反而呈现出持续上升的趋势。这种变化让不少市民开始重新审视自己的防护措施。

数据的背后是无数家庭的担忧和不安。面对不断攀升的病例数,大家更希望了解到底发生了什么,以及接下来会如何发展。

(疫情最新数据消息北京新增病例(北京疫情最新数据消息今天新增))

(疫情最新数据消息北京新增病例(北京疫情最新数据消息今天新增))

1.2 疫情数据趋势分析:从周报看疫情发展

从周报数据来看,北京的疫情发展呈现出明显的上升曲线。第17周的病例数为6438例,而到了第20周,已经突破2.5万例。这样的增长速度让人感到紧张。

呼吸道传染病成为主要报告病种,占到整体报告数的96.5%。这说明病毒传播的途径依然集中在空气传播上,对公共空间的防控提出了更高要求。

新冠感染病例连续四周排在首位,显示出病毒的持续活跃性。这一现象也反映出当前疫情防控的复杂性和紧迫性。

1.3 新增病例来源与分布情况解析

最新的数据显示,新增病例中,隔离观察人员占比超过八成,社会面筛查人员也在逐步增加。这表明,虽然大部分病例仍处于可控范围内,但社会面传播的风险正在加大。

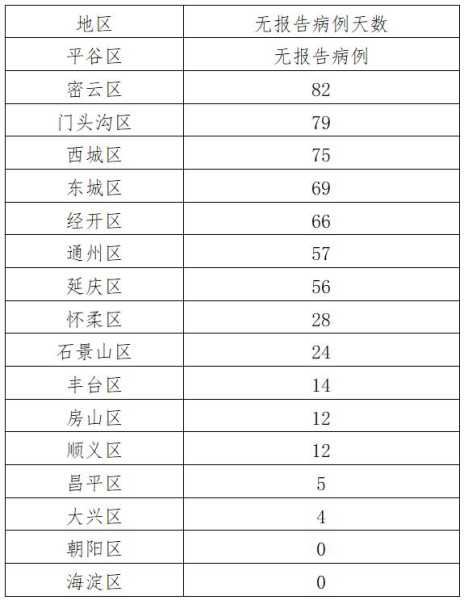

各区的分布情况也不容忽视。东城区、昌平区、朝阳区等区域的病例数相对较多,说明这些地方可能存在较高的聚集性风险。

病例类型以无症状感染者为主,但仍有部分患者出现轻型或普通型症状。这提醒我们,即使没有明显症状,也不能掉以轻心。

北京每日疫情更新:新增病例数详细通报

2.1 11月26日新增病例数据解读

11月26日0时至15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2454例。这个数字再次刷新了近期的记录,反映出当前疫情的严峻性。

新增病例中,隔离观察人员占了大部分,达到2026例,这说明大部分感染者仍处于集中管理状态。但社会面筛查人员也有428例,显示出病毒在社区中传播的可能性正在上升。

数据背后是无数家庭的担忧。面对不断增长的病例数,大家更希望了解这些新增病例的具体来源和传播路径。

2.2 各区新增病例分布情况分析

从区域分布来看,东城区以530例成为新增病例最多的区域,昌平区、朝阳区紧随其后,分别有345例和315例。这些数据表明,部分区域的疫情形势更加复杂。

其他区域如通州、海淀、顺义等也出现了较多新增病例,说明疫情已经蔓延到更多地方。各区之间的差异提醒我们,防控措施需要因地制宜。

不同区域的病例数量反映了当地人口密度、交通流动以及防控力度的不同。这种差异也为后续政策调整提供了参考依据。

2.3 新增病例类型与症状特征说明

在新增的2454例病例中,普通型仅有3例,轻型368例,其余均为无症状感染者。这说明多数人感染后并未表现出明显症状,但仍具有传染性。

无症状感染者的增加让防控难度进一步加大,因为这些人可能在不知情的情况下传播病毒。这也提醒市民,即使没有症状,也要做好防护。

病例类型的变化反映出病毒传播模式的演变。随着疫苗接种率的提高,感染后的症状普遍减轻,但传播力依然不容小觑。

北京近期疫情形势分析

3.1 新冠病毒报告发病数连续四周居首

北京市在2023年第20周的法定传染病报告中,新冠病毒感染病例数继续保持在首位。这表明,尽管其他传染病也在活跃,但新冠仍然是当前最突出的公共卫生问题。

连续四周的数据显示,新冠的报告发病数不断攀升,从第17周的6438例到第20周的25544例,增长幅度惊人。这种趋势提醒人们,防控工作不能松懈。

数据背后反映出社会面上的传播风险正在加剧。越来越多的感染者出现在日常生活中,而不是集中在隔离点内,说明病毒正在更广泛地扩散。

3.2 呼吸道传染病成为主要报告病种

在第20周的报告中,呼吸道传染病占到了整体报告数的96.5%。这意味着,除了新冠之外,流感、普通感冒等呼吸道疾病也呈现出高发态势。

呼吸道传染病的高发与季节性因素密切相关,尤其是在秋冬交替之际,气温变化大,人体免疫力下降,更容易受到病毒感染。

这种多病种并行的情况对医疗系统提出了更高要求,也增加了市民健康管理的复杂度。大家需要更加关注自身健康,避免交叉感染。

3.3 疫情传播特点与潜在风险评估

当前北京疫情呈现多点散发、局部聚集的特点。新增病例分布在多个行政区,说明病毒传播路径较为复杂,防控难度加大。

社会面筛查人员比例上升,意味着更多感染者在未被发现的情况下进入社区。这种隐匿传播的风险不容忽视,可能引发新的疫情高峰。

从历史数据看,疫情在不同时间段的波动性明显。随着冬季临近,预计未来一段时间内,疫情仍可能持续处于高位运行状态。

北京疫情数据对比:周报与月报分析

4.1 第17-20周法定传染病报告数据对比

北京市在2023年第17周到第20周期间,法定传染病的报告数量呈现明显上升趋势。第17周为6438例,第18周为10508例,第19周达到18081例,第20周更是飙升至25544例。

这组数据反映出,北京的疫情形势正在逐步升级,尤其是新冠感染病例的增长速度令人担忧。从第17周到第20周,报告数增长了近4倍,说明病毒传播力增强,防控压力持续加大。

在这四周期间,新冠病毒感染始终占据法定传染病报告数的第一位,且占比超过98%。其他如流感、腹泻病等也有所增加,但整体来看,新冠仍是主要威胁。

4.2 新冠病例数增长趋势分析

自2023年4月以来,北京新冠病例数经历了多次波动,但进入下半年后,新增病例开始持续攀升。特别是第20周的数据,达到了全年峰值。

数据显示,新冠感染者的来源逐渐从隔离观察人员向社会面筛查人员转移。这意味着,越来越多的感染者出现在日常生活中,增加了社区传播的风险。

疫情增长的背后,可能与季节因素、人员流动以及防控措施的调整有关。随着冬季来临,预计疫情仍将持续高位运行,需要进一步加强监测和应对。

4.3 疫情数据与社会面筛查关系探讨

从最新通报来看,北京新增病例中,社会面筛查人员的比例不断上升。例如,在11月26日的新增病例中,有428例来自社会面筛查,占总数的17.4%。

社会面筛查比例的增加,意味着更多感染者未被及时发现,可能已经进入社区,造成潜在的扩散风险。这种现象值得警惕,需要更严格的排查和管理。

针对这一情况,相关部门应加强对重点区域和人群的监测,同时提升市民的自我防护意识,减少不必要的聚集和外出,共同降低传播风险。

北京近期新增病例典型案例

5.1 10月19日新增病例情况回顾

2023年10月19日,北京新增14例本土确诊病例,其中3例是此前已通报的无症状感染者转为确诊病例。其余11例均为隔离观察人员。

这一天的新增病例中,没有出现社会面筛查的阳性人员,说明疫情仍主要集中在隔离人群中,传播范围相对可控。

当天还新增了4例无症状感染者,均来自隔离观察人员。这表明,虽然疫情总体稳定,但依然存在潜在风险,需要持续关注。

5.2 4月22日新增病例事件分析

2023年4月22日,北京新增15例本土新冠肺炎感染者,全部为确诊病例。初步流调结果显示,这些感染者已经隐匿传播了一周时间。

感染者涉及多个不同群体,包括学校师生、旅行团成员以及家庭内部人员,说明病毒在不同场景中都有扩散可能。

随着排查工作的深入,后续还可能发现更多关联病例。这一事件提醒公众,日常生活中仍需保持警惕,避免聚集和交叉感染。

5.3 8月2日新增病例背景调查

2023年8月2日,北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例,该患者是7月29日公布病例的密切接触者。

此次新增病例再次凸显了“输入性”与“关联性”病例对本地防疫的影响。即使没有明显外来输入,也可能因接触已感染者而引发新病例。

该案例也反映出,疫情防控不能只依赖外部防线,内部排查和监测同样关键。只有做到早发现、早报告、早处置,才能有效控制疫情蔓延。

北京疫情防控现状与挑战

6.1 社会面筛查人员比例上升原因

近期北京新增病例中,社会面筛查人员数量明显增加。这一变化反映出病毒在非隔离人群中传播的可能性正在上升。

部分新增病例没有明确的集中隔离史,说明疫情可能通过日常活动、公共场所或家庭聚会等途径扩散。

疫情监测体系不断优化,更多潜在感染者被及时发现,这也导致社会面筛查比例逐步提高。

市民出行频率增加,尤其是节假日前后,人流密集区域成为防控重点,进一步推动了社会面筛查的必要性。

公众对疫情的重视程度提升,主动参与核酸检测和健康监测的人数增多,为精准防控提供了数据支持。

6.2 疫情隐匿传播风险分析

北京近期出现多起隐匿传播案例,感染者在未被发现的情况下已造成一定范围内的扩散。

某些病例在初期症状轻微,甚至无症状,容易被忽视,增加了追踪和管控难度。

流调结果显示,部分感染者活动轨迹复杂,涉及学校、旅游团、社区等多个场景,给溯源工作带来挑战。

隐匿传播的风险不仅影响个人健康,也可能对整个社会的防疫体系构成压力。

需要持续加强流调效率和信息共享机制,确保一旦发现异常,能快速响应并切断传播链。

6.3 防控措施落实情况与公众配合度

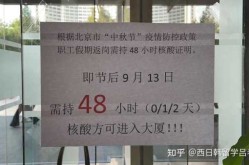

当前北京疫情防控措施正在严格执行,包括常态化核酸检测、重点场所管理、隔离政策等。

各区根据实际情况调整防控策略,如加强重点区域巡查、优化检测点布局,提升防控效率。

公众对防疫工作的配合度整体较高,多数市民能够自觉遵守规定,积极参与核酸检测和健康申报。

但仍有部分人群存在侥幸心理,对防疫要求不够重视,可能成为防控漏洞。

提高全民防疫意识,强化宣传引导,是当前防控工作中不可忽视的一环。只有大家共同努力,才能筑牢防疫屏障。

北京市民应对疫情的建议与行动指南

7.1 个人防护措施强化建议

每天出门前检查口罩是否佩戴正确,确保覆盖口鼻并紧贴面部。选择医用外科口罩或N95口罩,提升防护效果。

随身携带消毒湿巾或免洗洗手液,在接触公共设施后及时清洁手部,避免病毒通过手部传播。

尽量减少前往人群密集场所,如商场、地铁等,尤其在高峰时段更需注意保持安全距离。

保持良好的生活习惯,包括充足睡眠、合理饮食和适量运动,增强自身免疫力,降低感染风险。

关注官方发布的疫情动态,及时了解最新防疫政策,调整个人行为以适应防控要求。

7.2 家庭与社区防疫策略

家中应定期通风换气,每天至少开窗通风两次,每次不少于30分钟,保持空气流通。

家庭成员间尽量避免密切接触,尤其是有咳嗽、发热等症状时,应单独居住或使用隔离房间。

家庭成员外出后,应尽快更换衣物并清洗双手,减少将病毒带入家庭的风险。

参与社区防疫工作,如配合核酸检测、协助排查可疑人员,共同维护社区安全。

在社区内遵守防疫规定,不随意聚集,减少非必要出行,积极配合管理人员的工作安排。

7.3 公众如何配合疫情防控工作

主动参与核酸检测,按照社区或单位通知按时完成检测,确保数据准确,为防疫提供支持。

如出现发热、咳嗽等症状,立即就医并主动告知医生近期行程及接触史,避免延误治疗。

不传播未经证实的疫情信息,关注官方媒体发布的内容,不信谣、不传谣。

遵守公共场所防疫规定,如扫码登记、测温、佩戴口罩等,展现良好的公民素质。

积极宣传防疫知识,向家人、朋友普及科学防护方法,提高整体防疫意识,共同守护健康生活。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!