猴痘会成大规模传染病吗,猴痘是法定传染病吗

猴痘是否会成为大规模传染病?

1. 猴痘病毒的基本特性与传播方式

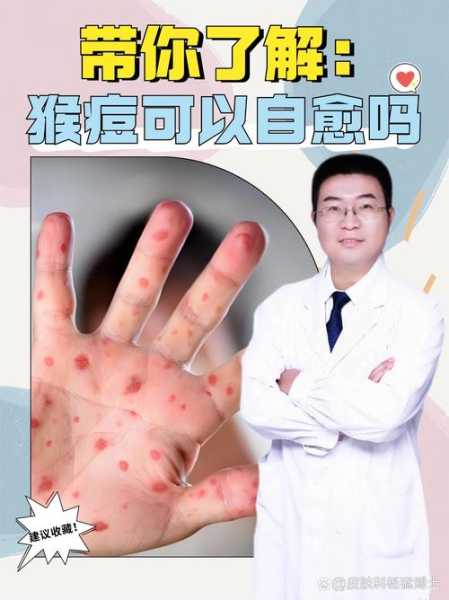

猴痘病毒属于正痘病毒属,与天花病毒同属一个家族。它的主要传播途径是通过直接接触感染者的体液、病变部位或被污染的物品。此外,飞沫传播也有可能发生,但相较于新冠等呼吸道传染病,猴痘的传播效率较低。病毒在人体内潜伏期通常为5至21天,感染者会出现发热、皮疹、淋巴结肿大等症状。

2. 当前全球猴痘疫情的现状分析

近年来,猴痘病例在非流行国家不断出现,尤其是在欧洲和北美地区。尽管这些病例数量相对较少,但其地理分布的扩大引起了公共卫生机构的高度关注。目前,大多数病例集中在男性群体中,尤其是同性恋或双性恋男性之间。这种传播模式提示猴痘可能更倾向于特定人群,而非广泛扩散。

3. 世卫组织对猴痘大流行风险的评估

世界卫生组织多次强调,猴痘虽然在全球范围内有上升趋势,但尚未构成大流行的威胁。WHO指出,猴痘的传播能力有限,一般不会超过两到三代人之间的传播链。这意味着即使在高风险人群中,病毒也不容易持续扩散。因此,专家普遍认为,猴痘成为全球大流行的可能性非常低。

4. 猴痘与流感、新冠等传染病的对比研究

相比流感和新冠,猴痘的传播速度和感染范围都较为有限。流感具有极强的空气传播能力,而新冠则因其高传染性和无症状传播特点,更容易形成大规模疫情。猴痘虽然具备一定的人际传播能力,但其传播效率远低于这两种传染病,因此在防控上更具可控性。

5. 公众应如何看待猴痘的传播风险

面对猴痘的传播风险,公众无需过度恐慌。根据现有数据,猴痘的感染风险仍然很低,尤其对于普通人群而言。保持良好的个人卫生习惯、避免与疑似患者密切接触,是有效的预防措施。同时,关注权威机构发布的最新信息,有助于减少不必要的焦虑和误解。

猴痘是否属于法定传染病?

1. 中国现行传染病分类体系概述

中国对传染病的管理有一套完整的分类体系,分为甲类、乙类和丙类。甲类传染病包括鼠疫和霍乱,具有极强的传染性和危害性,需采取最严格的防控措施。乙类传染病则包括乙肝、肺结核、艾滋病等,需要采取较为严密的监测与防控手段。丙类传染病如流感、手足口病等,虽然也需要关注,但防控力度相对较低。

2. 猴痘纳入乙类传染病的背景与依据

2023年9月20日起,中国正式将猴痘纳入乙类传染病进行管理。这一决定基于全球猴痘疫情的发展趋势以及国内防控工作的实际需求。尽管猴痘的传播能力有限,但其潜在风险不容忽视,特别是在国际交流频繁的背景下,及时纳入法定传染病有助于提升全社会的防范意识。

3. 乙类传染病的防控措施及其意义

作为乙类传染病,猴痘的防控措施包括病例报告、流行病学调查、隔离治疗以及密切接触者追踪等。这些措施不仅能够有效控制疫情扩散,还能为医疗系统提供科学依据,确保资源合理调配。同时,这也意味着各级卫生部门可以依法开展相关工作,提高防控工作的权威性和执行力。

4. 法定传染病管理对疫情防控的影响

将猴痘纳入法定传染病管理体系,有助于形成更完善的防控机制。一方面,政府可以依法发布防控指令,指导公众采取正确防护措施;另一方面,医疗机构也能在法律框架内快速响应,保障患者权益。这种制度化的管理方式,让疫情防控更加规范、高效,也为未来应对类似传染病提供了宝贵经验。

猴痘在中国的防控现状

1. 中国对猴痘的监测与预警机制

中国在猴痘防控方面建立了完善的监测体系,依托国家疾病预防控制中心和各级疾控机构,对猴痘病例进行实时追踪。一旦发现疑似或确诊病例,会迅速启动应急响应机制,确保信息及时上报和处理。这种高效的监测网络为防控工作提供了坚实的数据支持。

2. 医疗机构在猴痘防控中的角色

医疗机构是防控工作的核心力量。全国各级医院和基层卫生服务中心都配备了专业的传染病防治人员,能够快速识别、诊断并隔离疑似病例。同时,医疗系统也在加强医护人员培训,提升对猴痘的识别能力和应对水平,确保患者得到及时有效的治疗。

3. 公众如何配合防疫工作

公众的积极参与是防控成功的关键。面对猴痘,每个人都可以通过提高个人卫生意识、避免接触可能携带病毒的人群、及时报告异常症状等方式贡献力量。政府也通过多种渠道向公众普及猴痘知识,帮助大家科学应对,减少恐慌情绪。

4. 国际合作与信息共享在猴痘防控中的作用

猴痘作为一种全球性传染病,防控离不开国际合作。中国积极参与世界卫生组织的相关活动,与其他国家共享疫情数据和防控经验。这种开放透明的信息交流,有助于全球范围内更精准地评估风险,共同制定有效的防控策略。

猴痘的公共卫生影响与社会关注

1. 猴痘疫情对公众心理的影响

公众在面对新发传染病时,往往会感到焦虑和不安。猴痘的出现让不少人开始担心自己是否会被感染,甚至产生不必要的恐慌。这种情绪不仅影响个人生活,也可能引发社会层面的紧张氛围。科学、透明的信息传播是缓解公众心理压力的关键。

2. 媒体在猴痘信息传播中的责任

媒体在公共卫生事件中扮演着重要角色。准确、及时的报道能帮助公众了解真实情况,避免谣言传播。但部分媒体为了吸引眼球,可能会夸大事实或制造恐慌。因此,媒体需要秉持专业精神,传递权威信息,引导公众理性看待猴痘问题。

3. 社会舆论对猴痘防控政策的反馈

社会舆论对疫情防控政策有直接影响。当公众对政策缺乏理解时,可能会产生质疑甚至抵触情绪。政府和相关部门需要加强沟通,通过多种渠道向公众解释防控措施的科学依据,增强社会信任感,确保政策顺利实施。

4. 猴痘与公众健康意识提升的关系

猴痘的出现让很多人开始重新关注自身健康。公众对传染病的认知逐渐提高,更多人开始重视日常防护、接种疫苗和健康管理。这种意识的提升有助于构建更健康的公共卫生环境,也为未来应对其他传染病打下基础。

猴痘未来发展趋势与研究方向

1. 病毒变异与疫苗研发的进展

猴痘病毒虽然传播能力有限,但其基因组仍有可能发生变异。科学家正在密切关注病毒的演化趋势,以评估是否会出现更具传染性或致病性的变种。与此同时,针对猴痘的疫苗研发也在持续推进,已有疫苗在特定人群中使用,未来可能进一步扩大接种范围,提升群体免疫水平。

2. 猴痘在全球范围内的持续监测

全球多国已建立猴痘病例的监测系统,通过数据分析和流行病学调查,及时掌握疫情动态。这种持续的监测机制有助于发现潜在风险,为政策制定提供科学依据。同时,信息共享机制也在不断完善,确保各国能够协同应对可能出现的新情况。

3. 猴痘防控策略的优化与调整

随着对猴痘认识的深入,防控策略也在不断优化。例如,针对高风险人群的精准防控、加强医疗资源调配、提升基层防控能力等措施,都是未来需要重点推进的方向。此外,结合大数据和人工智能技术,可以实现更高效的疫情预警和管理。

4. 未来可能面临的挑战与应对措施

尽管目前猴痘不会成为大规模传染病,但未来仍存在一些不确定性。例如,国际旅行增加可能导致病毒扩散风险上升,或者新的病毒变种出现。为此,需要加强国际合作,完善应急响应机制,同时提高公众的健康素养,确保在面对未知挑战时能够从容应对。

猴痘防控的法律与伦理考量

1. 猴痘患者隐私保护的法律边界

在疫情防控过程中,患者的信息安全始终是重点。根据中国现行法律法规,医疗机构和相关部门在采集、使用患者信息时,必须遵循合法、必要、最小化原则。任何单位和个人不得泄露患者隐私,确保个人信息不被滥用。这不仅维护了患者的合法权益,也为社会信任体系建设打下基础。

2. 防控措施中的人权保障问题

疫情防控政策的实施必须兼顾公共安全与个人权利。例如,在隔离、检测、追踪等环节中,应尊重患者的基本人权,避免过度干预或歧视行为。法律明确规定,任何防控措施都应在合理范围内进行,不得侵犯公民的自由权、名誉权等基本权利。只有在法治框架下,才能实现真正的社会共治。

3. 猴痘防控政策的公平性与透明度

防控政策的制定和执行必须公开透明,确保所有群体都能平等享受防疫资源和服务。政府和相关部门需定期发布权威信息,接受社会监督,避免信息不对称引发公众恐慌。同时,政策应体现公平性,特别是在医疗资源分配、疫苗接种优先级等方面,做到科学合理、公正有序。

4. 法律框架下公共卫生与个人自由的平衡

在应对传染病的过程中,如何平衡公共卫生需求与个人自由,是一个长期存在的难题。法律为这一平衡提供了明确依据,既保障了政府依法采取必要措施的权利,也保护了公民的合法权益。通过完善相关法规,建立有效的监督机制,可以在保障公共健康的同时,避免权力滥用,让防疫工作更有温度、更有力度。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!