多地调整常态化核酸检测频次,常态化核酸检测的要求

1. 多地调整常态化核酸检测频次,科学防控疫情

1.1 各地核酸检测政策动态更新,体现灵活应对

各地疫情防控政策持续优化,核酸检测频次成为关注焦点。随着疫情形势变化,多地根据实际情况对常态化核酸检测进行动态调整。这种调整不仅体现了政府对疫情的精准判断,也反映出对居民生活便利性的重视。政策的变化并非一成不变,而是根据实际数据和风险评估不断优化。

1.2 重庆、湖州、绍兴等地具体调整措施解析

重庆中心城区将常态化核酸检测频率设定为7天一次,确保防疫力度不减的同时降低居民负担。浙江湖州、绍兴等地则将检测频次从7天1次调整为3天1次,进一步提升监测效率。台州市更是将检测周期缩短至72小时,强化对重点人群的管理。这些调整显示出地方政府在疫情防控中的灵活性和前瞻性。

1.3 检测频次变化背后的原因与疫情防控形势分析

核酸检测频次的调整,主要基于当前疫情传播特点和防控需求。部分地区疫情趋于平稳,但仍有潜在风险,因此适当延长检测周期,既避免资源浪费,又能维持有效监测。同时,一些地区因出现局部聚集性疫情,需加强筛查频率,以快速发现潜在感染者,防止疫情扩散。

1.4 重点人群与特殊群体的检测要求

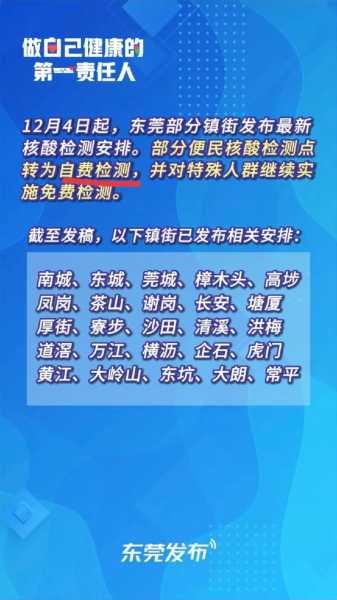

对于医护人员、教师、外卖员等重点人群,各地仍保持原有检测频次,确保高风险岗位的安全性。针对老年人、孕妇、儿童等特殊群体,部分地区采取了更加人性化的安排,如提供上门采样服务或优先安排检测时间,保障他们的健康权益。这些措施体现出政策制定中的人文关怀。

2. 常态化核酸检测的最新要求与实施标准

2.1 全国多地核酸检测频次调整趋势总结

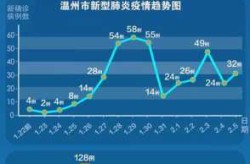

全国范围内,核酸检测频次呈现出明显的变化趋势。从最初的48小时到72小时,再到7天一次,各地根据疫情发展和防控需求不断优化政策。这种调整并非随意而为,而是基于科学研判和实际数据支撑。重庆、湖州、绍兴等地的政策变动,成为全国防疫策略调整的缩影,反映出政府在疫情防控中的动态管理能力。

2.2 核酸检测政策对居民生活和经济的影响

核酸检测频次的调整直接影响着居民的日常生活节奏和企业的运营效率。一些地方将检测周期延长至72小时或7天,减少了频繁检测带来的不便,让市民有更多时间安排工作和生活。对于企业而言,放宽检测要求有助于降低运营成本,提升员工出勤率。同时,这也为经济发展提供了更宽松的环境,助力社会秩序尽快恢复正常。

2.3 “场所码”扫码核验成为防疫新重点

随着核酸检测频次的调整,“场所码”的应用成为防疫工作的核心环节。各地强调必须严格执行扫码核验制度,确保进入公共场所的人员均符合防疫要求。这一措施不仅提高了防疫效率,也增强了对疫情传播的实时监控能力。不少城市还通过技术手段强化“场所码”的使用,比如增加扫码提示、设置自动识别系统等,进一步提升防疫工作的精准度。

2.4 公共交通与公共场所的核酸检测准入规定

公共交通工具和各类公共场所的管理标准也在不断细化。上海、盐城等地明确要求进入地铁、公交等交通工具需提供72小时内的核酸检测阴性证明,确保出行安全。在商场、医院、学校等场所,同样需要出示有效检测证明才能进入。这些规定既保障了公共空间的安全,也提醒市民时刻关注自身健康状况,共同维护防疫成果。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!