吉林疫情是怎么发生的呢,吉林发现疫情

1. 吉林疫情是怎么发生的呢?

1.1 疫情源头:境外输入与本地传播的交织

- 吉林疫情的爆发并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。

- 疫情的源头很可能是由境外输入的病例引发,这些输入性病例可能来自疫情严重的国家或地区。

- 通过人员流动或物品传播等方式进入吉林省后,迅速引发了本地传播。

- 这种输入与本地的结合,使得疫情在短时间内迅速扩散。

- 每一次输入都可能成为新的传播点,给防控工作带来巨大挑战。

1.2 毒株溯源:奥密克戎BA.2进化分支的扩散

- 经过溯源调查,2022年吉林疫情的病毒来源被确认为奥密克戎毒株的BA.2进化分支。

- 这一毒株在全球范围内开始流行,具有更强的传染性和隐蔽性。

- BA.2分支的出现,使得疫情防控难度进一步加大。

- 病毒的快速变异对检测和防控提出了更高要求。

- 这次疫情再次提醒人们,全球疫情形势依然复杂,防控不能松懈。

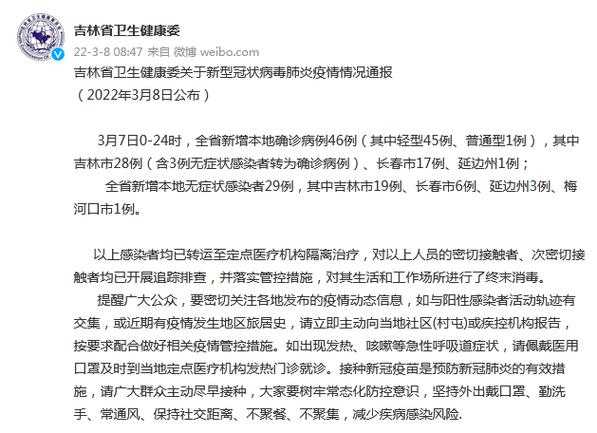

1.3 首发时间与地点:珲春市发现首例病例

- 吉林疫情的首次发现是在2022年2月28日。

- 当时,这一毒株在吉林省延边朝鲜族自治州珲春市的应检尽检人群中被发现。

- 珲春市作为边境城市,人员流动频繁,是疫情输入的重要通道。

- 这一发现标志着吉林疫情的正式爆发。

- 从这一刻起,全省进入了紧张的防控状态。

1.4 初期传播路径:吉林市和长春市的疫情扩散

- 最初的病例与从黑龙江省返回吉林市的个体有关。

- 这些个体在返回后出现了发热和呼吸道症状,随后被确诊感染。

- 病例在吉林市和长春市之间迅速传播,形成局部聚集性疫情。

- 两个城市作为吉林省的核心区域,人口密集、交通便利,加速了病毒扩散。

- 早期的传播路径清晰可见,也为后续的防控提供了重要参考。

1.5 因素分析:人员流动、防控措施不到位等多因素叠加

- 人员流动是疫情扩散的重要原因之一。

- 春节期间返乡潮、商贸往来等因素加剧了病毒传播风险。

- 部分地区的防控措施执行不到位,导致疫情未能及时遏制。

- 社区管理、重点场所监测等方面存在漏洞。

- 多个因素叠加,使得疫情在短时间内迅速蔓延,给防疫工作带来极大压力。

2. 吉林发现疫情的最新情况及应对措施

2.1 疫情发展时间轴回顾:从2020年到2023年的关键节点

- 自2020年初新冠疫情爆发以来,吉林省始终密切关注疫情动态。

- 2020年春节期间,人员流动增加,防控压力随之上升。

- 2020年2月至3月,局部地区出现反弹,全省进入更严格的管控阶段。

- 2020年4月后,吉林逐步恢复生产生活秩序,进入常态化防控。

- 2021年至2022年,疫苗接种全面铺开,零星病例得到快速控制。

- 2023年,吉林省继续巩固防控成果,同时应对新的疫情挑战。

2.2 当前防控形势:吉林省面临最严峻挑战

- 2023年,吉林省迎来疫情防控常态化以来最复杂、最严峻的一次考验。

- 疫情传播速度加快,多地出现聚集性感染,防控难度显著上升。

- 城市间人口流动频繁,增加了病毒扩散的风险。

- 部分区域防疫措施执行不到位,导致疫情反复。

- 全省上下高度重视,全力应对这场“大考”。

2.3 应对举措:禁止跨省流动,加强区域管控

- 为减少疫情外溢风险,吉林省于3月14日发布通告,禁止省内人员跨省、跨地区流动。

- 各地迅速响应,强化社区、交通、市场等重点场所的管理。

- 实施严格的人流限制和健康监测,确保人员流动可控。

- 加强核酸检测频次,提高筛查效率,做到早发现、早处置。

- 多措并举,构建起更加严密的防控网络。

2.4 社会反响与公众关注:疫情防控常态化下的社会适应

- 在疫情防控常态化的背景下,公众逐渐适应了新的生活节奏。

- 居民积极配合各项防疫措施,展现出高度的自觉性和责任感。

- 商户、企业也调整经营策略,保障正常运转的同时落实防疫要求。

- 社区组织加强宣传引导,提升居民防护意识。

- 虽然生活受到一定影响,但社会各界共同努力,推动防疫工作有序进行。

2.5 经验总结与未来展望:为全国疫情防控提供参考

- 吉林疫情防控经验表明,科学研判、精准施策至关重要。

- 快速反应机制和高效协调能力是应对突发疫情的关键。

- 社区网格化管理和全民参与成为防控的重要支撑。

- 未来,吉林将继续优化防控体系,提升应急处置能力。

- 这些做法不仅适用于本地,也为全国其他地区提供了可借鉴的经验。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!