连续三日增超500例什么意思,31省连续三天无新增

疫情动态解读:连续三日增超500例的含义

1. 连续三日增超500例的具体定义与数据背景

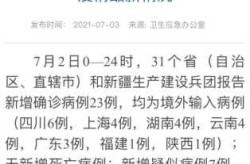

- “连续三日增超500例”指的是在连续三天内,全国范围内新增本土确诊病例和无症状感染者总数超过500例。

- 这一数据反映了当前疫情的扩散速度和传播范围,尤其在奥密克戎变异株的影响下更为明显。

- 从国家卫健委发布的每日通报中可以看到,这一指标是衡量疫情是否可控的重要参考依据。

- 数据背后不仅包含病例数量,还涉及感染者的流动轨迹、聚集性疫情的发生情况等复杂因素。

- 当这一指标持续上升时,往往意味着疫情防控面临新的挑战,需要更严格的措施来遏制传播。

2. 奥密克戎变异株对疫情传播的影响分析

- 奥密克戎变异株具有极强的传染性,使得病毒更容易在人群中快速传播。

- 其隐匿性强的特点让感染者在早期难以被发现,增加了防控难度。

- 该变异株还具备一定的免疫逃逸能力,使得部分已接种疫苗的人群仍可能被感染。

- 在多地出现的多点散发疫情,很大程度上与奥密克戎的高传播力有关。

- 面对这种变异株,各地防疫政策需要不断调整,以适应新的传播模式。

3. 疫情快速增长背后的防控挑战与社会影响

- 疫情的快速扩散给医疗资源带来巨大压力,尤其是基层医疗机构的应对能力受到考验。

- 社会生活秩序受到影响,部分地区采取了临时性的封控措施,影响了居民的正常出行和工作安排。

- 公众心理压力增大,对疫情的担忧情绪逐渐蔓延,需要及时进行心理疏导和信息引导。

- 防控措施的执行需要更多人力物力支持,这对基层治理能力和资源调配提出了更高要求。

- 如何在保障安全的同时减少对社会经济的冲击,成为当前疫情防控的重要课题。

疫情控制成果:31省连续三天无新增病例解析

1. “31省连续三天无新增”的实际意义与政策成效

- 当全国31个省份在连续三天内没有报告新增本土确诊病例和无症状感染者,这是疫情防控取得阶段性成果的重要标志。

- 这一现象表明各地的防控措施正在发挥实效,疫情传播链被有效阻断,社会运行逐步恢复正常。

- 从国家卫健委的通报来看,这一数据是衡量防疫成效的关键指标之一,也是公众关注的焦点。

- 没有新增病例意味着病毒传播风险大幅降低,居民的生活安全感得到提升,经济活动也逐渐回暖。

- 这一成果离不开政府科学决策、基层高效执行以及全民积极参与的共同努力。

2. 各地防疫措施的有效性与协同作用

- 在疫情防控中,各地根据实际情况采取了差异化但又相互配合的措施,形成了一张严密的防控网络。

- 城市间的信息互通、人员流动管控、重点区域筛查等手段共同构成了防疫体系的核心。

- 多地实施的精准防控策略,如动态清零、网格化管理、快速流调等,为遏制疫情蔓延提供了有力支撑。

- 防控措施的落地执行需要大量基层工作人员和志愿者的辛勤付出,他们的努力是成果背后的重要力量。

- 不同地区之间的经验交流和资源共享,提升了整体防控效率,也为后续应对复杂形势积累了宝贵经验。

3. 公众配合与基层治理在疫情防控中的关键作用

- 疫情防控不仅是政府的责任,更需要每一位公民的主动参与和积极配合。

- 居民自觉遵守防疫规定,如佩戴口罩、保持社交距离、及时上报行程等,是减少传播风险的重要保障。

- 基层社区在疫情防控中扮演着“最后一公里”的角色,他们通过入户排查、宣传引导、物资配送等方式,确保防控措施落到实处。

- 基层治理能力的提升,使得防疫工作更加精准、高效,也增强了群众的信任感和满意度。

- 公众与基层的紧密协作,是实现“31省连续三天无新增”这一成果的重要基础,也是未来持续防控的关键所在。

疫情形势多点散发:全国防控现状与挑战

1. 当前全国疫情分布特点与热点地区分析

- 疫情在全国范围内呈现出多点散发的态势,部分地区出现局部聚集性疫情,给防控工作带来不小压力。

- 一些城市或区域因人员流动频繁、人口密集等因素,成为疫情传播的高风险区,需要重点关注和应对。

- 热点地区的疫情变化直接影响全国防控策略的调整,各地需根据实际情况灵活施策。

- 从数据来看,部分省份在短时间内出现病例增长,反映出病毒传播的不确定性。

- 多点散发的疫情形势要求各地保持高度警惕,避免因疏忽导致疫情反弹。

2. 多点散发下的防控压力与资源调配难题

- 面对多地同时出现疫情的情况,防疫资源的分配和调度变得更加复杂和紧张。

- 医疗物资、检测能力、隔离场所等关键资源在不同地区之间的平衡成为一大挑战。

- 基层防疫力量面临高强度工作压力,人员短缺、任务繁重等问题亟待解决。

- 跨区域协同防控机制需要进一步完善,以提升整体响应效率和应对能力。

- 在资源有限的情况下,如何科学合理地配置人力物力,是当前疫情防控的关键课题。

3. 不同地区防疫策略的差异与应对措施

- 各地根据自身疫情情况和经济结构,采取了不同的防疫策略,体现出因地制宜的特点。

- 一线城市因人口密度高、流动性强,往往采取更为严格的管控措施,如限制跨区流动、加强重点场所排查等。

- 二三线城市和农村地区则更注重精准防控,通过网格化管理、动态监测等方式降低传播风险。

- 部分地区还探索出适合本地的创新防控手段,如利用大数据进行流调、推广健康码系统等。

- 不同地区的经验积累为全国范围内的防疫提供了参考,也为未来常态化防控打下基础。

未来趋势展望:疫情防控的长期策略与公众责任

1. 疫情发展趋势预测与潜在风险分析

- 从当前疫情数据来看,病毒传播仍存在不确定性,尤其是在变异株持续出现的情况下。

- 尽管部分地区实现了连续三天无新增病例,但全球疫情形势依然复杂,输入性风险不容忽视。

- 疫情可能在特定条件下再次反弹,尤其是节假日、大型聚集活动等节点容易成为传播高发期。

- 未来一段时间内,疫情防控仍需保持高度警惕,不能因短期稳定而放松警惕。

- 预测显示,疫情将进入更加动态和复杂的阶段,需要科学预判和灵活应对。

2. 科学防控与常态化管理的平衡路径

- 疫情防控已从应急状态逐步转向常态化管理,这是适应新形势的重要转变。

- 常态化管理要求建立更完善的监测体系,实现早发现、早处置、早控制。

- 在保障社会正常运转的前提下,如何优化防疫措施、减少对生活的影响是关键问题。

- 科技手段的应用将成为常态防控的重要支撑,如大数据追踪、智能筛查等技术不断升级。

- 政府、企业、社区和个人需共同参与,形成多层次、立体化的防控网络。

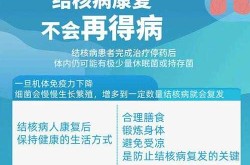

3. 公众健康意识提升与社会责任感的重要性

- 公众的健康意识直接关系到疫情防控的效果,每个人都是防线的一部分。

- 自觉佩戴口罩、保持社交距离、定期核酸检测等行为已成为日常习惯。

- 社会责任感的增强有助于推动全民参与防控,形成良好的社会氛围。

- 教育宣传在提升公众认知方面发挥着重要作用,尤其要关注青少年和老年人群体。

- 未来疫情防控的成功,离不开每一个公民的主动配合与积极行动。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!