江歌案中刘鑫(刘暖曦)未被判刑,主要有以下法律解释与案例分析相关原因:

一、法律解释

1、不构成故意杀人罪:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,但刘鑫并未直接实施杀害江歌的行为,没有与陈世峰共同谋划或在实施过程中提供帮助,其行为不符合故意杀人罪的构成要件。

2、不构成过失致人死亡罪:《刑法》第二百三十三条规定了过失致人死亡罪,即行为人因疏忽大意没有预见到或者已经预见到而轻信能够避免造成的他人死亡,剥夺他人生命权的行为,刘鑫虽然先行入室并将门锁闭,但她主观上并无故意或重大过失致江歌死亡的直接故意,其关门行为更多是出于自保,且无法确切判断陈世峰是否会对江歌实施致命行为,所以不构成过失致人死亡罪。

3、不构成见死不救的犯罪:见死不救一般属于道德范畴,在我国法律中并非刑事犯罪行为,只有在特定法律明文规定的义务、职业或业务要求的义务、法律行为引起的义务以及先行为引起的义务等情况下,不作为才可能构成犯罪,而刘鑫和江歌之间既无亲属关系,也不存在上述特定义务,所以她的不救助行为不承担刑事责任。

二、案例分析

1、案件性质与因果关系判断:从整个案件来看,陈世峰是直接导致江歌死亡的凶手,其行为与江歌的死亡存在直接的、必然的因果关系,而刘鑫的行为与江歌的死亡之间的因果关系并非直接且必然,即使刘鑫不锁门,也不能确定江歌就一定会避免死亡,因为陈世峰的犯罪意图和行为具有不确定性,不能简单地将刘鑫的行为等同于陈世峰的杀人行为,从而对她判处同等的刑罚。

2、证据与证明标准问题:刑事案件的定罪量刑需要严格遵循证据裁判原则和法定证明标准,在江歌案中,没有足够的证据证明刘鑫存在故意或重大过失致江歌死亡的主观心态,警方、检方经过调查后,也认定刘鑫没有故意杀人的行为,无法对其进行刑事追责。

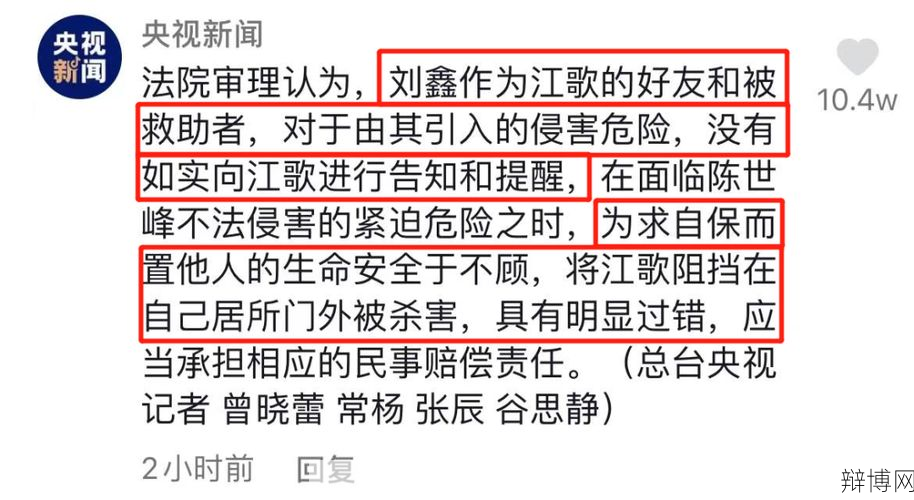

江歌案中刘鑫虽在道德上备受谴责,但从法律角度来看,其行为不符合故意杀人罪、过失致人死亡罪等犯罪的构成要件,且我国法律对于“见死不救”等情形有明确的界定和限制,故刘鑫未被判处刑罚,这一判决体现了法律对犯罪行为的准确界定和严谨判断,同时也提醒人们在道德与法律之间寻求平衡,倡导社会公德和正义。