全国目前有36个中风险地区(中风险和中高风险的区别)

1. 全国中风险地区现状分析

1.1 当前全国中风险地区的数量与分布情况

目前全国共有36个中风险地区,这些区域的分布主要集中在一些人口密集、交通便利的城市。从地理位置来看,中风险地区的分布并不均匀,部分省份或城市可能有多个中风险区域,而其他地区则相对较少。这种分布反映了不同地区在疫情防控中的实际情况和应对能力。

1.2 中风险地区划定的标准与依据

中风险地区的划定并非随意决定,而是基于病例和无症状感染者的活动轨迹以及疫情传播的风险程度。相关部门会综合评估这些因素,确定哪些区域需要被划为中风险。这一过程需要专业团队进行数据分析和实地调查,确保划分的科学性和准确性。

1.3 中风险与中高风险地区的具体划分标准对比

中风险地区与中高风险地区的主要区别在于疫情传播的风险等级。中风险地区通常是指病例和无症状感染者停留时间较长,且可能存在一定传播风险的区域;而中高风险地区则更严格,通常涉及病例居住地或活动频繁、传播风险更高的区域。两者的防控措施也有所不同,中高风险地区的管理更为严格,居民的行动限制也更加强。

2. 中风险与中高风险地区的区别详解

2.1 疫情传播风险的差异

中风险地区和中高风险地区在疫情传播风险上存在明显不同。中风险地区通常是指病例或无症状感染者曾在某地停留一定时间,可能对周边环境造成一定传播风险的区域。而中高风险地区则涉及更严重的传播可能性,比如病例居住地或活动频繁、人员密集的场所,这些地方更容易成为病毒扩散的源头。

2.2 防控措施的不同要求

防控措施是区分中风险与中高风险地区的重要标准之一。中风险地区的居民需要遵守“人不出区、错峰取物”的规定,这意味着可以在区域内活动,但不能随意离开。而中高风险地区的居民则面临更严格的限制,实行“足不出户、上门服务”,所有生活物资由社区统一配送,最大限度减少人员流动带来的风险。

2.3 解除风险区域的具体条件与流程

解除中风险和中高风险区域的条件也有所不同。对于中风险地区,需连续7天无新增感染者,并且第7天完成全员核酸筛查均为阴性,才能降为低风险区。而中高风险地区则需要先降为中风险,再经过连续3天无新增感染者后,才能最终转为低风险区。这一流程确保了风险区域的逐步可控,避免因过早放松管理导致疫情反弹。

3. 如何查询全国最新的中风险地区名单

3.1 官方发布渠道与平台介绍

想要第一时间掌握全国中风险地区的最新动态,首先要了解官方发布的渠道。国家卫生健康委员会官网是最重要的信息来源之一,这里会定期更新全国疫情风险等级划分情况。此外,国务院客户端小程序、国家政务服务平台等官方平台也会同步发布相关信息,确保信息权威、准确。

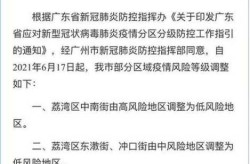

3.2 各地政府公告与疫情防控信息更新机制

每个省市的疫情防控指挥部都会根据本地实际情况,实时更新中风险地区的名单。这些信息通常通过地方政府官网、官方微信公众号、微博账号以及新闻发布会等形式对外公布。建议关注所在城市的官方媒体,及时获取最贴近生活的防疫信息,避免因信息滞后影响出行或生活安排。

3.3 智能查询工具与应用程序推荐

除了官方渠道,市面上也有不少智能查询工具和应用程序可以帮助用户快速查找全国中风险地区。例如“健康码”小程序、百度地图、高德地图等,都内置了疫情风险区域查询功能。使用这些工具时,只需输入所在城市或目标地点,即可看到该区域是否为中风险地区,方便快捷,省时省力。

4. 中风险地区防控措施与居民应对建议

4.1 中风险地区的日常管理与管控要求

中风险地区的防控措施以“人不出区、错峰取物”为核心,确保居民在安全范围内生活。社区会加强人员流动管理,对进出人员进行体温检测和健康码查验。同时,公共区域如超市、菜市场等场所会限制人流,采取分时段购物方式,减少聚集风险。居民需严格遵守规定,避免擅自离开所在区域,防止疫情扩散。

4.2 居民如何配合防疫工作

面对中风险地区的防控要求,居民应积极配合社区和相关部门的安排。外出时佩戴口罩,保持社交距离,尽量减少不必要的出行。如需购买生活物资,应按照社区通知的时间段前往指定地点,避免扎堆。同时,定期进行核酸检测,关注自身健康状况,如有不适及时上报,确保早发现、早报告、早隔离。

4.3 中风险地区未来发展趋势与政策展望

随着疫情防控工作的持续推进,中风险地区的防控政策会根据实际情况动态调整。部分地区在满足解除标准后,将逐步降为低风险区,恢复正常生产生活秩序。未来,各地政府将继续加强监测和预警机制,提升应急响应能力,确保疫情形势稳定可控。居民也应保持警惕,持续关注官方信息,做好长期防疫准备。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!