北京1例确诊此前17次核酸阴性(核酸8次阴性后确诊)

- 北京一确诊患者多次核酸检测呈阴性后确诊,引发公众关注

1.1 确诊病例基本情况及核酸检测记录

北京昌平区近日出现一例确诊病例,引发了社会广泛关注。这名患者在5月4日至29日期间,共接受了17次核酸检测,结果全部为阴性。尽管如此,该患者最终仍被确诊感染新冠病毒。这一情况让不少市民对核酸检测的准确性产生了疑问。

1.2 活动轨迹与防控措施的应对情况

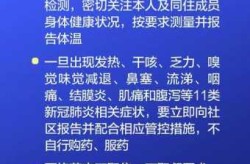

该患者居住在昌平区霍营街道和谐家园1区25号楼,工作地点位于海淀区。在5月24日至30日期间,其活动范围较广,包括鲜果店、超市、核酸检测点等多个场所。目前,相关部门已对其密切接触者进行排查,并要求与该患者有同时空交集的人员及时上报,配合防疫工作。昌平区也迅速采取提级管控措施,划定封控区和管控区,防止病毒进一步扩散。

1.3 公众对核酸检测结果变化的关注与疑问

这一案例让不少市民开始质疑:为什么核酸检测多次显示阴性,最终却确诊?这种情况下,是否意味着检测存在漏洞?公众对防疫措施的信任度也因此受到影响。不少人呼吁相关部门加强透明度,公开更多细节,以便公众更好地理解防疫政策。

- 核酸检测准确性与感染窗口期关系解析

2.1 感染窗口期内核酸检测的局限性

核酸检测是目前最常用的新冠病毒筛查手段,但它的准确性并非绝对。在感染初期,病毒载量可能还很低,这时候进行检测,容易出现假阴性结果。这个阶段被称为“感染窗口期”,也就是从病毒进入人体到能够被检测出来的这段时间。

2.2 北京案例中的核酸检测结果变化分析

北京这名确诊患者在5月4日至29日期间进行了17次核酸检测,结果均为阴性。这说明他在大部分时间里并没有被检测出阳性,但最终还是被确诊了。这种情况可能与他处于感染窗口期有关。也就是说,他在某些检测时点,体内的病毒量还未达到可检测水平,导致结果为阴性。

2.3 如何提高核酸检测准确性和防控效率

面对这样的情况,提高核酸检测的准确性和防控效率成为关键。一方面,可以增加检测频率,特别是在高风险区域或人群,做到早发现、早隔离。另一方面,结合抗原检测、血清抗体检测等多种方式,形成更全面的筛查体系。此外,加强个人防护意识,减少聚集和流动,也是降低传播风险的重要措施。

本文系作者个人观点,不代表必修号立场,转载请注明出处!